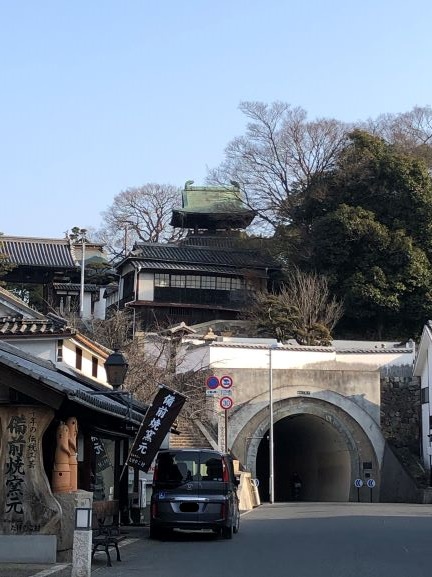

大原美術館本館、西側の外壁です。

大原美術館本館西側外壁

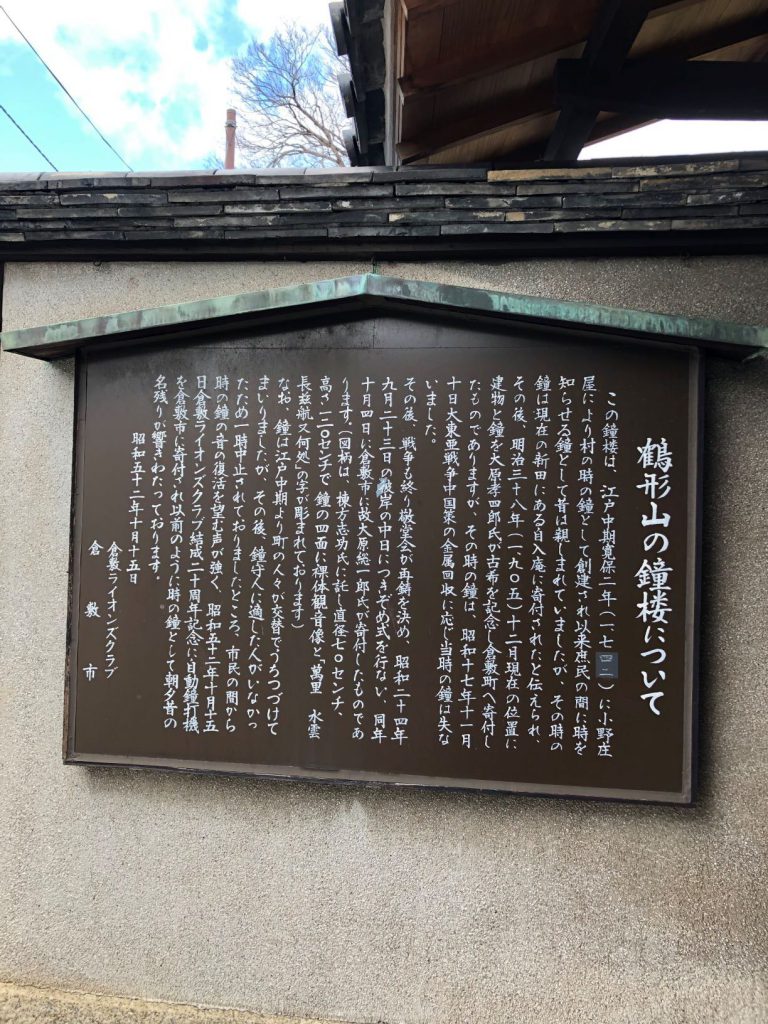

第一印象は、お洒落なデザインの外壁だな~でした。長方形がきれいに並んでいます。それぞれの長方形の上部は、少し盛り上がっていて、まるで窓枠のようです。

しばらくして、やはり窓枠だったことを知りました。この長方形は、かつての窓だったんです。盗難被害にあったため、すべての窓を塞いだ結果だったみたいです。

1963年、ジャン=バティスト=カミーユ・コローの『ナポリの風景』がすり替えられて盗難にあっています。現在も行方不明だそうです。

そして1970年、本館2階に展示されていた作品で、5点が盗難にあいました。ジョルジュ・ルオーの『道化師(横顔)』、アルマン・ギヨマンの『自画像』、ギュスターヴ・モローの『雅歌』、エドゥアール・ヴュイヤールの『薯をむくヴュイヤール夫人』、フィンセント・ファン・ゴッホの『アルピーユへの道』です。1972年、全ての絵画が回収され、事件は見事解決しています。本当に良かったと思います。

盗難から無事戻ってきた絵画を紹介します。実物を観たらよく分かるのですが、持ち運びし易い比較的小型の作品ばかりとなっています。

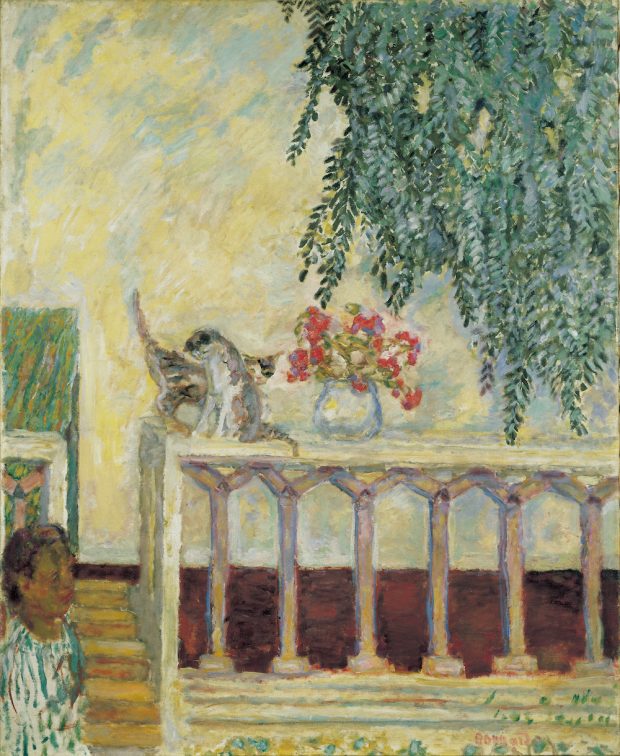

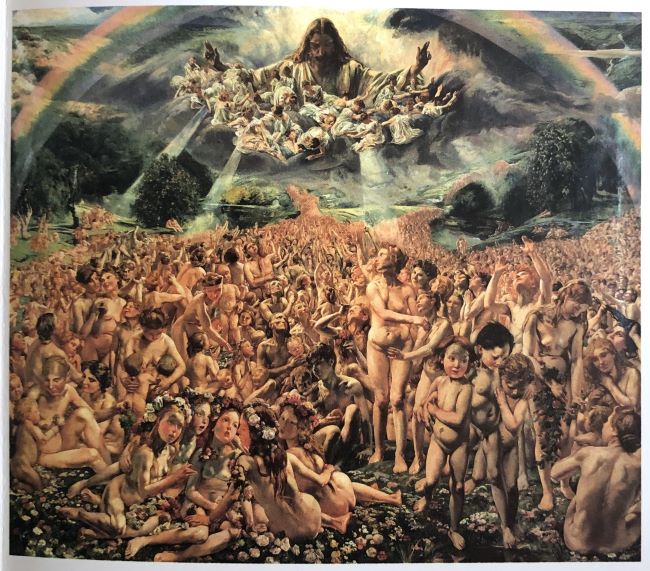

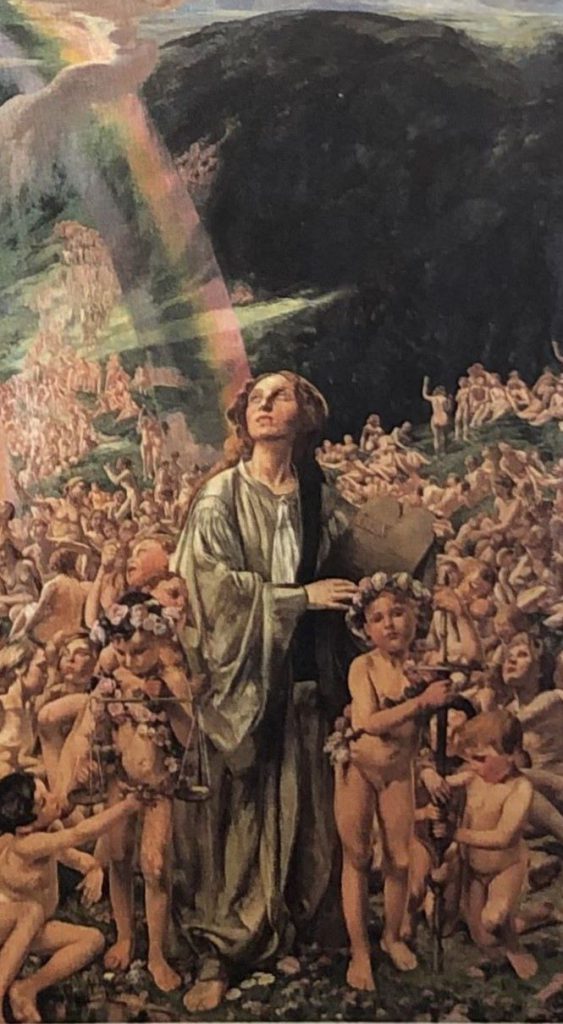

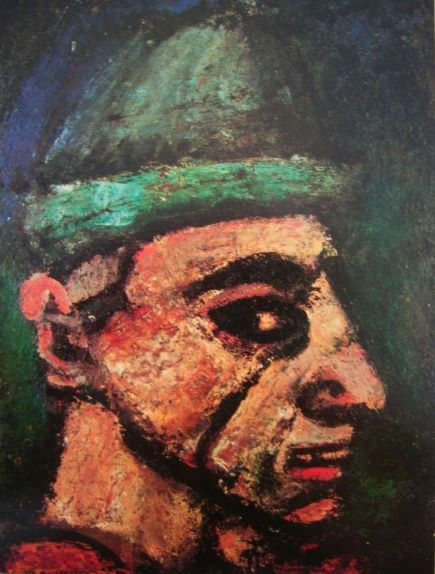

ジョルジュ・ルオー(1871-1958)

『道化師(横顔)』1926ー1929

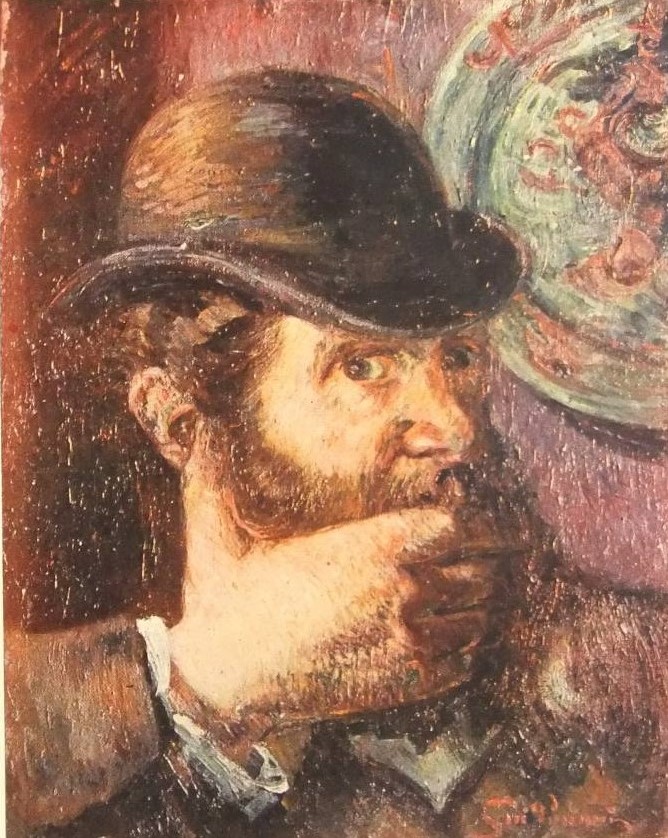

アルマン・ギヨマン (1841-1927)

『自画像』1890-1895

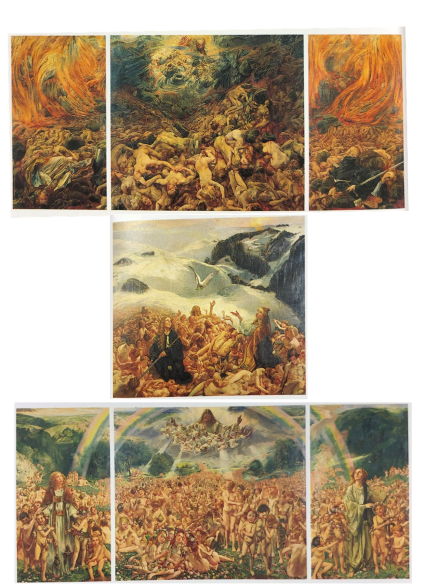

ギュスターヴ・モロー(1826-1898)

『雅歌』1893

エドゥアール・ヴュイヤール (1868-1940)

『薯をむくヴュイヤール夫人』 1893

現在は公開されていない

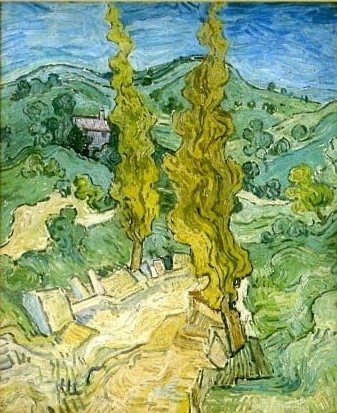

ところで、このゴッホの作品らしき絵、なんと贋作だったそうです。これはこれで、良い作品のように思えるのですが…。ちなみに本物はこちらです👇

フィンセント・ファン・ゴッホ (1853-1890)

『アルピーユへの道』 1889

建物に歴史ありですね。