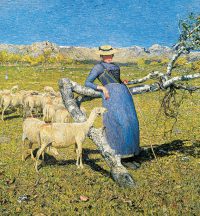

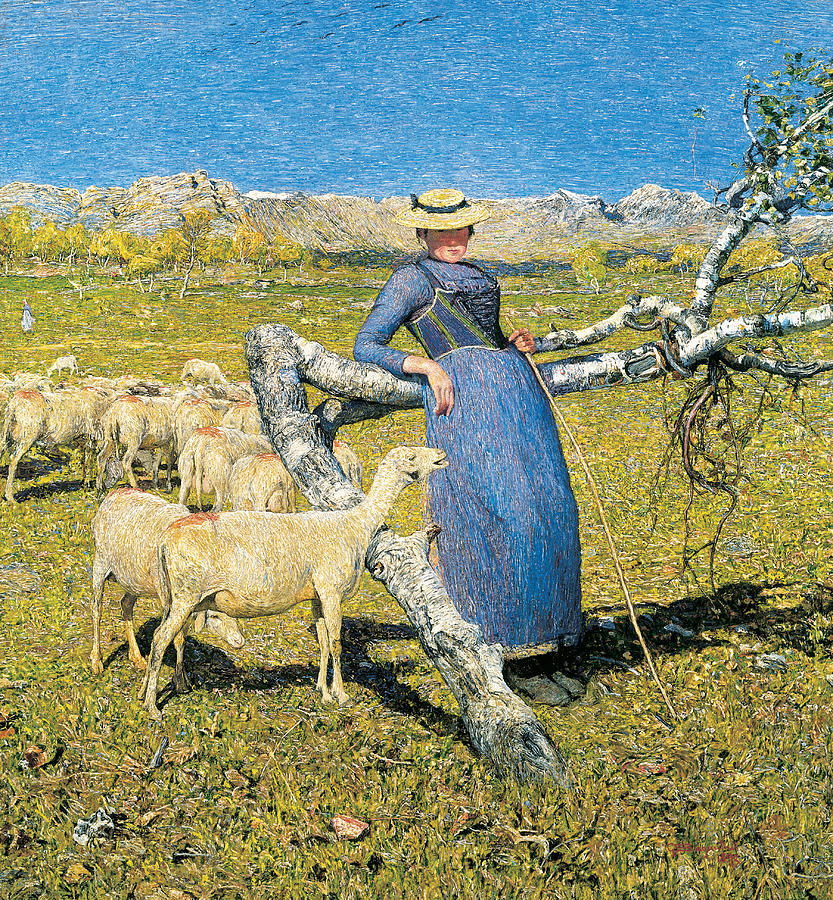

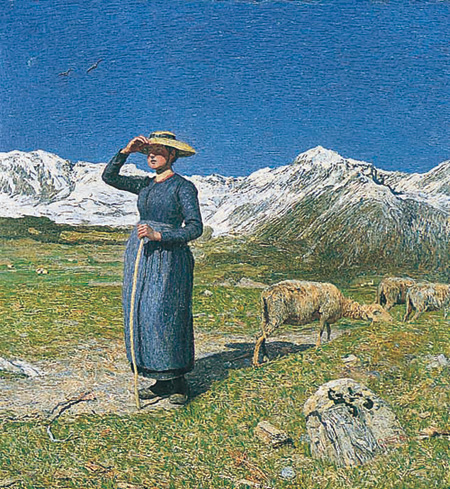

光を感じる眩しいような明るい絵だと思います。

ジョヴァンニ・セガンティーニ(1858ー1899)

「アルプスの真昼」1892

【鑑賞の小ネタ】

・羊の群れの中に別の動物

・この女性は誰?

・遠くの方に誰(何)かいる?

・塗り方(筆のおき方)に注目

・セガンティーニは幼少期から苦労人で

一生無国籍だった

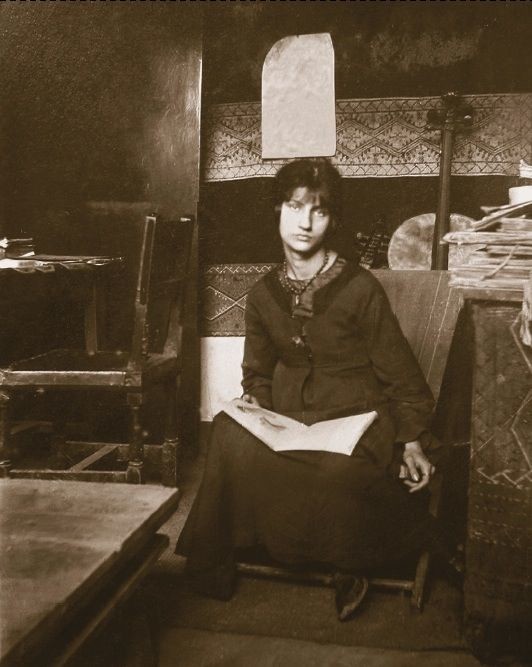

ジョヴァンニ・セガンティーニはとても苦労人だったようです。北イタリアのアルコ(当時はオーストリア領)で生まれました。幼くして両親を亡くし、異母姉アイリーンと暮らすこととなるのですが、ほとんど路上生活者のような生活を送っていたようです。アイリーンは生活のためミラノへ移住することを考え、ジョヴァンニと共にミラノへ行くのですが、この時、イタリア国籍を取得する手続きをしなかったため、二人は一生無国籍となってしまいます。ジョヴァンニは相変わらず路上生活で、読み書きもろくにできなかったそうです。そうした中、警察に逮捕され、少年院に送られます。少年院に入って色々学び、院長がジョヴァンニの絵の才能を見出し、画家になるよう励ましたそうです。少年院を出て、17歳でブレラ美術学校に入学し絵を学び始めました。そして1880年にミラノにアトリエを構え、ルイジア・ブガッティと結婚しようとしますが、国籍がないので書類が揃わず、結婚を諦め同棲することになりました。その後も居は転々とします。

1886年からスイスへ移り住みます。ベル二ナ地方のポスキアヴォやシルヴァプラーナを経由して、グラウビュンデン州のサヴォニン(Savognin)に到着し、ここでしばらく生活することとなります。この時期に( 1894年にエンガディン地方のマローヤへ移住するまで)多くのアルプスの風景画が描かれています。

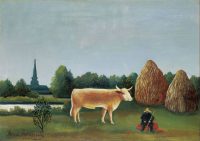

大原美術館の「アルプスの真昼」もここサヴォニンで描かれたものでしょう。 セガンティーニ美術館所蔵の「アルプスの真昼」がこちら。

(オットー・フィッシュバッハ―財団より寄託)

「アルプスの真昼」1891

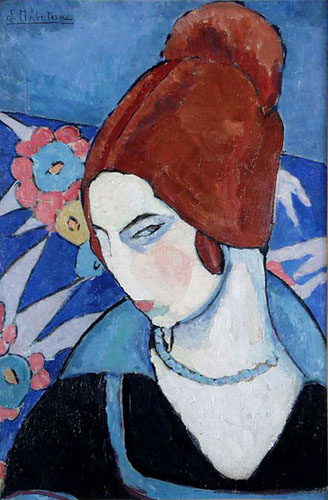

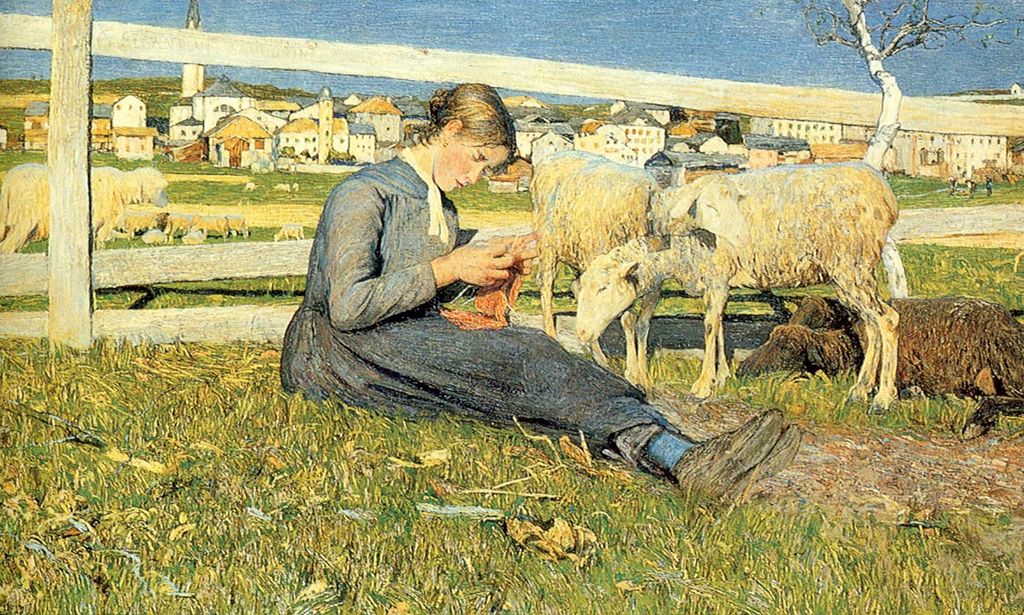

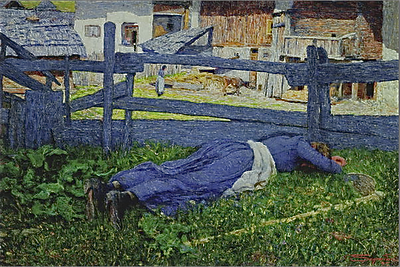

よく似ていますね。モデルの女性も同一人物だと思います。子守のバーバ・ウーフェルなんだそうです。ジョヴァンニのお気に入りのモデルだったようです。次の2点も多分 バーバ・ウーフェル だと思います。ジョヴァンニとルイジアの間には男の子3人、女の子1人の4人の子どもがいるので、もしかしたら「編み物をする少女」は娘かもしれませんが、どうでしょう?

「編み物をする少女」1888

セガンティーニの家族写真がいくつか残っていて、それを見ると、フリルのついた可愛い服を妻も娘も着ていることが多いです。ということで、シンプルな青の服の女性はまず子守のバーバ・ウーフェル で大丈夫だと思います。

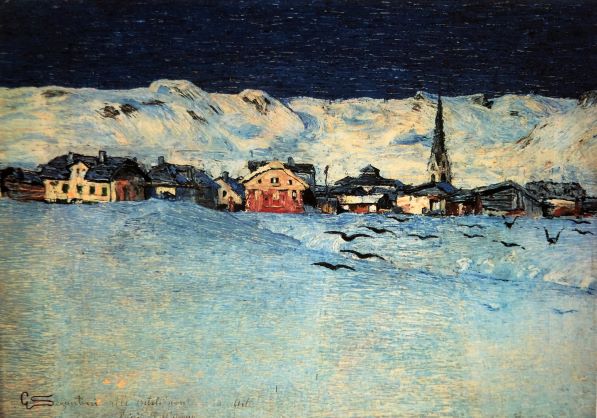

サヴォニンの冬の風景画です。教会でしょうか?とがった屋根の建物に注目して下さい。

現在のサヴォニンの写真がこちらです。

サヴォニン

写真の中にもとがった屋根の建物が見えますね。位置が左右逆ですが、セガンティーニがどの場所から描いたか、なんとなく想像できます。きっと写真左端の山のすそ野の小高くなった所から町を見下ろす感じで描いたのだと思います。

「Winter View of Savognin 」1890の中に、鳥が飛んでいるのが分かりますか?実は、大原美術館の「アルプスの真昼」の中でも、しっかり鳥が飛んでいるんですよ!よく観ないと分かりません。あれ?セガンティーニ美術館の「アルプスの真昼」でも飛んでました!大原美術館の方より少し大きめに描いてます。

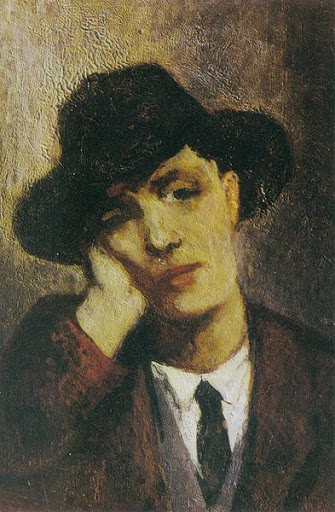

晩年、セガンティーニの画風は変化します。とても不思議な絵を描くようになり、象徴主義(人間の内面的な苦悩や夢想を表現する、目に見えないものを見える形にする)の画家として有名になります。とても同じ人が描いたとは思えないものになっています。今回紹介したアルプスシリーズからは想像もつかない絵なのでびっくりしますョ。

ピカソもそうですが画風の変化はよくあることです。そしてそこに注目して絵画を観ると、また一つ楽しみが増えること間違いなしだと思っています。