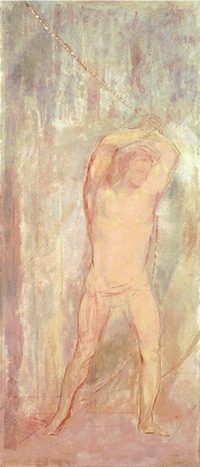

物語の挿絵のような絵だなと思いました。

ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ(1824-1898)

『幻想』1866

【鑑賞の小ネタ】

・実は真の壁画装飾家のシャヴァンヌ

・フレスコ画(壁画の技法)の研究をしている

・『幻想』は4点の装飾画のうちの1つ

・画中の女性は蔓(ツル)を天馬に投げている

・白い花は何の花?

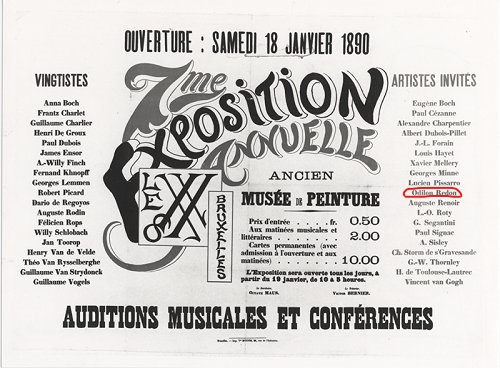

ほんとに幻想的な絵だと思います。全体的に青いのが効いてますね。シャヴァンヌは19世紀後半のフランスで、唯一、真の意味での壁画装飾家なんだそうです。1846年のイタリア旅行を機に画家を志し、ロマン主義の巨匠ドラクロワやアカデミスムの画家トマ・クチュールらに師事しました。この『幻想』は油彩画なのですが、イタリア旅行の際にシャヴァンヌはフレスコ画(生乾きの壁面に直接描く壁画の技法)にとても魅せられたそうです。そしてその後の作品に、フレスコ画の影響(色調や表現)が強く見られるようになります。

『幻想』は4点の装飾画のうちの1つで、彫刻家クロード・ヴィニョンの邸宅を飾るために描かれました。他の3点はこちら。

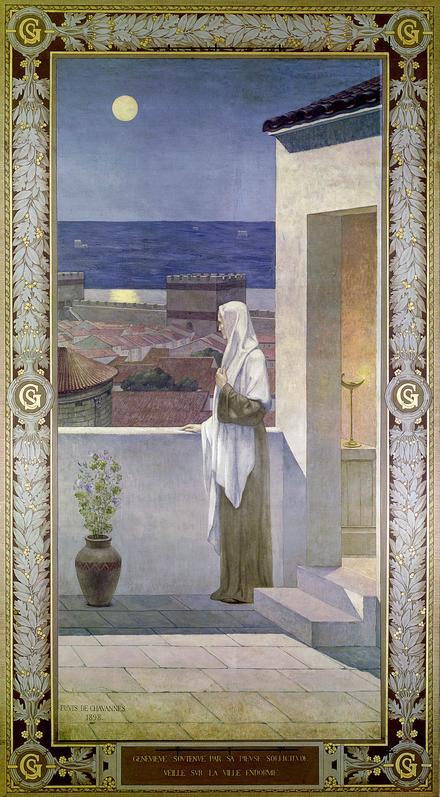

シャヴァンヌは、フランスの美術館やパリ市庁舎、図書館や大学講義堂など、公共の建物の壁画を数多く残しています。パンテオン(パリ)の壁画も手掛けています。

「眠るパリの街を見おろす聖ジュヌヴィエーヴ」1898

パンテオンの壁画の一部で、聖ジュヌヴィエーヴ(パリの守護聖人)の生涯を描いたシャヴァンヌ連作の一枚です。1898年に亡くなるまで、壁画に従事していました。この作品は最後の作品のようです。(※壁画ではあるのですが、この作品はフレスコ画ではなく、キャンバスに描かれた油彩画で、完成後に壁に貼り付けられたもののようです。)

それでは、『幻想』を観てみたいと思います。『幻想』ということなので、自由に想像してみることにします。

まずは天馬ペガススです。ギリシャ神話では、勇者ペルセウスが怪物メドゥーサを退治して、首を討ち取った時に飛び散った鮮血の中から生まれたとされています。気性の荒い馬で、人間を誰も近づけようとしませんでした。女神アテナが黄金の馬勒(バロク※くつわのこと)をつけてようやくコントロールできるようになったと言います。この馬勒には、手綱説もあり、今回は手綱を採用したいです。というのも、この女性、よく見ると細い蔓(ツル)のようなものを天馬に向って投げているんです。手綱と蔓、イメージが繋がります。

アテナは、知恵、芸術、工芸、戦略を司る女神です。アテナのアトリビュート(絵画や彫刻などで神や人物の役目・資格などを表すシンボル)は、オリーブ、蛇、フクロウ、メドゥーサの首、兜、雄鶏、槍などです。勇ましいアトリビュートが多いですね。『幻想』の女性の周りには、それらしいアテナのアトリビュートはないように思います。あるのは青い衣服(マント)らしき布です。

青いマントと言えば、聖母マリアのアトリビュートです。アテナではなく、聖母マリアなのでしょうか?聖母マリアのアトリビュートには、青いマントの他に棘(トゲ)のないバラの花というのもあって、女性の足元の白い花はバラ科の花に見えなくもないです。花がちょっと小さいですが、野イチゴとかどうでしょう?鋭い棘もありませんし。

ワイルドストロベリー(野イチゴ)

ワイルドストロベリー(野イチゴ)はバラ科で原産地はヨーロッパ、アジアです。イチゴの花は、キリスト教では、聖ヨハネと聖母マリアのエンブレム(人物を表す抽象的、具象的な画像)になっているそうです。花弁が5枚、これもどうも意味があるようで、「5」は聖母マリアの五つの徳(知恵、従順、謙虚、清貧、慎重)を表すようです。『幻想』の中にも、花弁が5枚の花が確認できますね。

バラと言えば、美の女神ヴィーナスのアトリビュートでもあります。そしてヴィーナスの側にはキューピット(ローマ神話ではヴィーナスの子どもとされる)がよく描かれます。そうなると『幻想』の中の花を摘む少年は、キューピットでしょうか?少年が摘んでいる白い花は、野イチゴらしき花よりも少し大きいように思います。これは何の花なのでしょう?形が似ているのは原種系のクレマチスだと思うのですが…。

クレマチス・アーマンディー

(原種・アーマンディー系)

この写真のクレマチス・アーマンディーは中国原産なので『幻想』の花とは違うと思いますが、こんな感じの原種系のクレマチスではないかと思うのです。花弁が5枚というのもいいですね。ちなみに、クレマチスのルーツは南ヨーロッパ、中国、日本なんだそうです。そして少年は花輪を持っていますよね。クレマチスは蔓(ツル)性多年草なので、花輪も作れそうです。クレマチスの西洋の花言葉は「精神の美」「創意工夫」「策略」です。

その他、スイセンに見えなくもないですよね。

スイセン

スイセンだとすると、ナルシス(ナルキッソス)と繋がります。水面に写った自分の美貌に恋をして口付けしようとし、そのまま落ちて水死し、そこにスイセンが咲いたというギリシャ神話(諸説よるようです)でおなじみのあのナルシスです。花を摘んでいる美しい少年が描かれているだけに、スイセンそしてナルシスの線もありかもしれませんね。

色んな角度から考えてみましたが、この絵はやっぱり、色んな要素を混ぜ合わせた作品ではないかと思います。『幻想』ですから、それで良いのだと思います。画中の女性は、アテナであり聖母マリアでありヴィーナスでもある。花を摘む少年は、幼いイエス、またはキューピット、そしてナルシストの語源エピソードで有名なナルシスなのかもしれませんね。

最後に後景の山、これは、ヘリコン山でどうでしょう?ヘリコン山は、芸術の神々が住む山です。アテナが飼い馴らした天馬ペガススは、このヘリコン山に住むムーサ(芸術の神々)に与えられたとされています。また、ナルシスが自分の美貌に恋をした泉もヘリコン山にあったと言われています。(※ヘリコン山は実在の山で、ギリシャ中部にある標高1748メートルの連山です。)

神話の世界に引き込まれそうな、なんとも幻想的な絵だと思います。