倉敷アイビースクエアの中庭広場にはカメがいます。ほとんどが特定外来生物のアカミミガメです。数匹クサガメがいるような…。

今日行ってみると、板が設置してありました。

その板の文言が、なんともかわいい👇

「カメ カメが逃げ出して散歩に行かないよう 木の板を設置しています。」筆者なら「脱走しないよう」と書いてしまいそうです。

実際カメたちはアグレッシブで、何度かコンクリートの岸の上までたどり着いているのを見たことがあります。

水色の管に2匹カメがさばっている(「さばる」は山陽地方の方言のようです。標準語だと思っていました。意味は「しがみつく」が一番近いかな?)のが分かるでしょうか? ここから、管に上がり、コンクリートの岸をカメたちは目指 します。そこまで到達したカメを何度か見たことがありますが、そこからさらに上を目指すカメがいたんですね! ちなみに、コンクリートの岸に上がれたカメの中には、仰向けにひっくり返ってしまうカメもいます。亀的には一難去ってまた一難です。正常な状態に戻ろうともがいているところを筆者は助けたことがあります。その日はなんだかとても良い気分でした。

カメたちが散歩に行くためには、最後の段を越えなくてはなりません。板が設置されたということは、成功したカメがいたということでしょうか?もしそうなら、結構な段差(しかも垂直)なので、ちょっと驚きです。

そんなことを考えながら引き続き散歩(筆者の散歩です)をしていると、

高砂橋(過去記事、美観地区の『高砂橋』)付近で見かけました。倉敷川の野生のカメです。いつもこの辺りで見かけるのはスッポン(過去記事、8月の中庭(大原美術館)の睡蓮)なのですが、このカメは先ほど倉敷アイビースクエアで見たカメと同じ種類のアカミミガメでした。この段差もなかなかのもので、水位も高くなかったので、よく上がれたものだなぁ感心しました。

しっかり段に上がり、首を伸ばし、辺りの様子をうかがうアカミミガメ。なんだか今日は、アカミミガメの底力をしみじみと感じる日となしました。

《続報》コンクリートの岸に!🐢

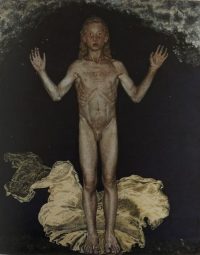

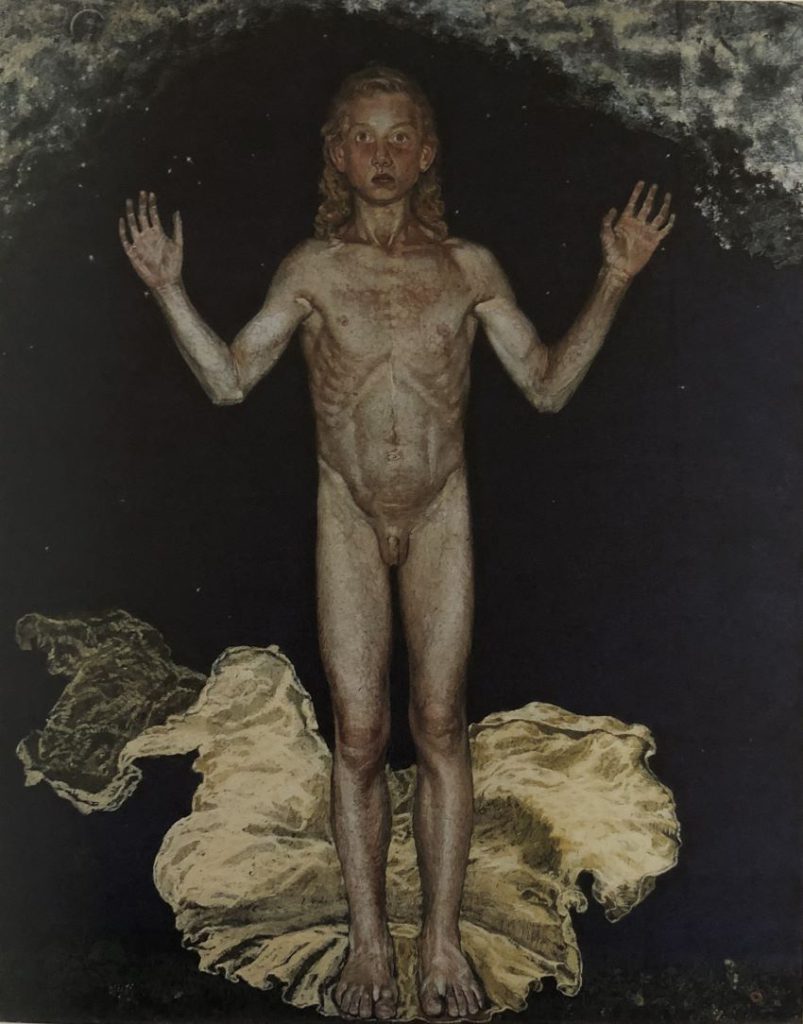

2024年6月27日撮影 倉敷アイビースクエアのアカミミガメ

2024年6月27日撮影 倉敷アイビースクエアのアカミミガメ

木の板はやはり必要のようです。