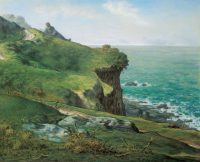

緑の断崖、空、海、美しい絵ですね。

ジャン=フランソワ・ミレー(1814-1875)

『グレヴィルの断崖』1871

【鑑賞の小ネタ】

・なんとパステル画

・ミレーの愛称は「農民画家」

・バビルゾン派の中心人物

・画中の人の大きさに注目

油彩画だと思って見ていたので、パステル画と分かってびっくりしました。筆者にとってパステル画はもう少しざっくり描くイメージなのですが、細かくきっちり描けるものなんですね。画材にも注目して絵を見てみると、また見方が違ってきておもしろいと思います。『グレヴィルの断崖』という作品は、他にもいくつかあります。

ジャン=フランソワ・ミレー

『グレヴィルの断崖』1871 -1872

ジャン=フランソワ・ミレー

『 グレヴィルの断崖 』1870

『グレヴィルの断崖』ではないのですが、『グレヴィルの海岸』という作品もあります。 オルブライト=ノックス美術館 の 『グレヴィルの断崖』 とよく似ています。描いた場所は同じではないかと思います。

ジャン=フランソワ・ミレー

『グレヴィルの海岸』

その他、福井県立美術館所蔵の『グレヴィルの海岸の岩壁』1871年という鉛筆と木炭で描かれた風景素描作品もありました。

ミレーはグレヴィル村に生まれました。フランスのノルマンデイー地域圏の村で、マンシュ県のコミューン(地方自治体の最小単位)のラ・アギュに吸収されて、現在はグレヴィル=アギュとなっています。コタンタン半島の突端にある村です。

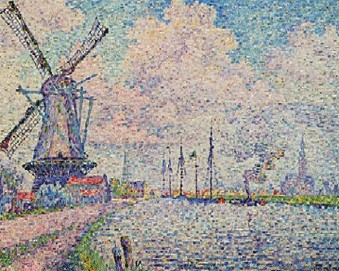

ミレーは1830年から1870年にかけてフランスで発生した絵画の一派のバルビゾン派(フランスのバルビゾン村やその周辺に画家が滞在や居住をし、自然主義的な風景画や農民画を写実的に描く)の中心的存在でした。ミレーもバルビゾンで暮らしてきたわけですが、この時期に代表作『種をまく人』や『落穂拾い』を描いています。一般庶民や農民を描くことは、当時としては驚くべきことだったようです。昔から芸術の主題と言えば、神話や聖書の世界、または偉人たちでしたから。

ジャン=フランソワ・ミレー

『種をまく人』1850

ジャン=フランソワ・ミレー

『落穂拾い』1857

グレヴィルをテーマとした作品は、ミレーが晩年、生まれ故郷へ里帰りした時に描かれたもののようです。聖堂も描かれていました。きっとミレーも通ったんでしょうね。

ジャン=フランソワ・ミレー

『グレヴィルの聖堂』1871

ところで、『グレヴィルの断崖』の手前に描かれている青っぽい岩、とても印象的で、丁寧に描かれているように思います。きっとこの地域で特徴的な岩なんだと思い、写真画像を調べてみました。やはりそうでした。断崖付近の草原の中に点在していました。地質学的には、この辺りは古生代末期のアルモリカ造山運動の影響を受けていて、主に先カンブリア時代の結晶片岩、片麻岩、花崗岩、閃長岩質の岩石からなっているようです。また、近くの村ジョブ―ルではフランス最古の岩が収穫されているとありました。この青っぽい岩と同じ岩かどうかは分かりませんが。

最後に、横たわる人についてです。一見、特に問題なく見えるのですが、かなり大きく描かれていると思います。遠近感が分からなくなるだまし絵みたいですね。何か杖(棒)のようなものを持っています。そして青っぽい服。となると、よく絵画に描かれる羊飼いなのかもしれません。横たわる人の左斜め奥の灰色のモクモクしたもの、何に見えるでしょうか?筆者には雨雲に見えます。これから雷が落ちてきそうな積乱雲です。そして、この雲と横たわる人は、なんとなくとってつけた印象で、ここだけ別世界のような感じがしませんか?もしかしたら、神話の世界を描き込んだのかもしれません。写実的な「農民画家」として有名なミレーですが、過去には、神話をテーマとした作品も描いています。

ジャン=フランソワ・ミレー

『樹から降ろされるエディプス』1847

ギリシャ神話の一場面を描いたものです。赤子の時に捨てられてエディプス(オイディプス)が羊飼いの夫婦によって発見されるところを描いたもので、サロンで初めて成功した作品のようです。

羊飼い、描かれていましたね。

ギリシャ神話に登場する羊飼いで最も有名なのは、パリスかもしれません。トロイア戦争の発端とされる「パリスの審判」で有名なあのパリスです。一番美しい女神は誰かということで3人の女神が争います。そしてこのややこしい審判を、主神ゼウスが羊飼いの美しいパリスに任せるというギリシャ神話です。主神ゼウスというと、宇宙や天候を支配する天空神なので、雲や雷には馴染みがあります。横たわる人がパリスで、雨雲がゼウスだったらおもしろいですね。

[おまけ]

横たわる人、仰向けか横向きか、どう見えますか?