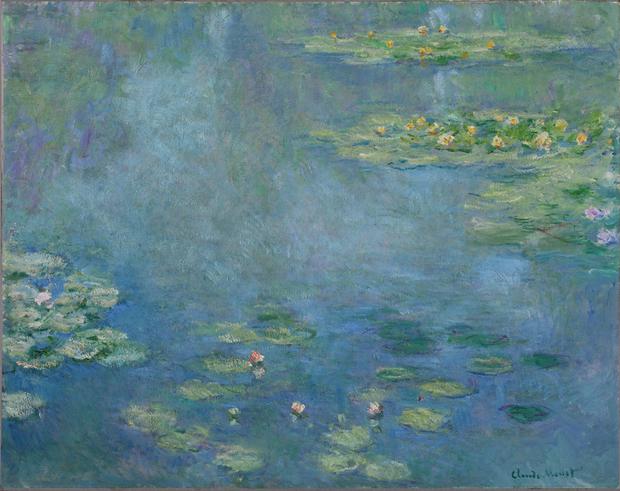

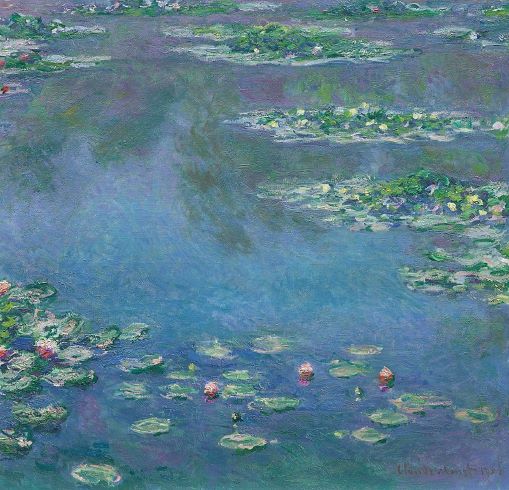

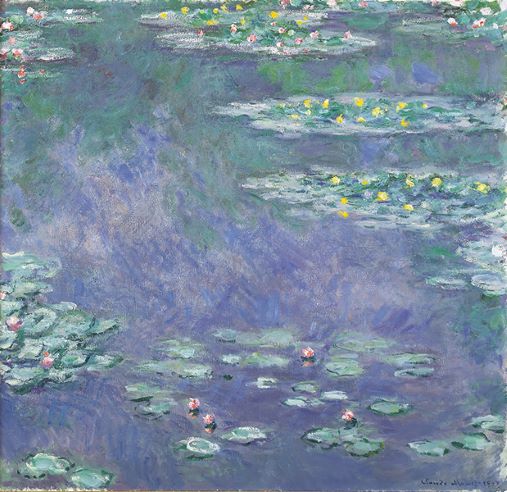

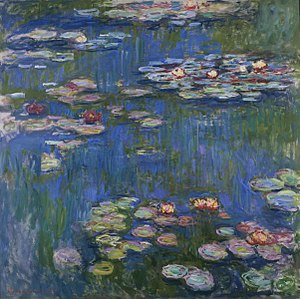

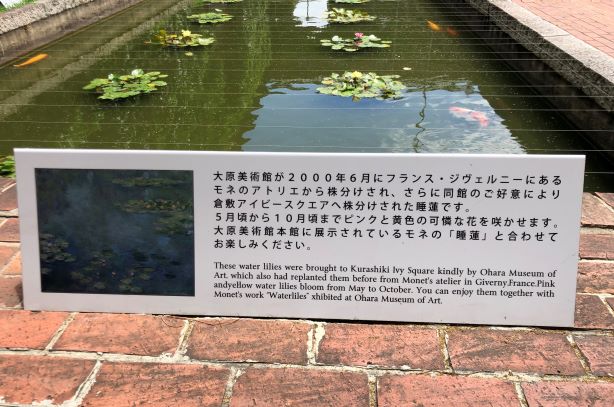

大原美術館の中庭には四角い池があります。モネの睡蓮の記事でも紹介しましたが、池には鉢に植えられた睡蓮が沈められていて、毎年きれいな花を咲かしています。睡蓮を見ていると、たくさんのメダカが泳いでいることに気づきます。春先から夏にかけてどんどん増えていく印象です。

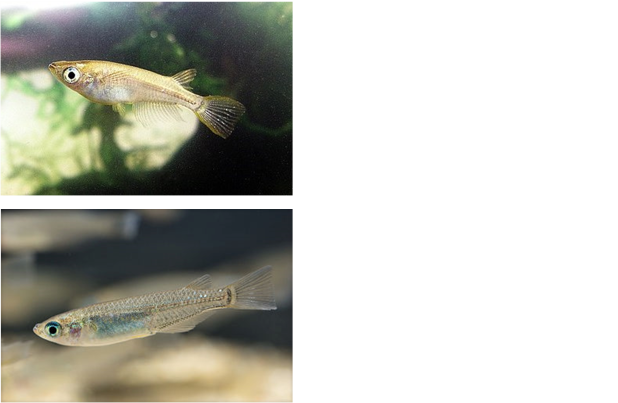

日本のメダカは、ミナミメダカとキタノメダカの2種類に分けられるそうです。2種の見た目の大きな違いはあまりないのですが、キタノメダカは本州の日本海側、東北・北陸地方に生息するようなので、この池のメダカは、ミナミメダカでいいと思います。そして、ミナミメダカとキタノメダカの2種類を総称して、二ホンメダカと呼んだり、黒メダカと呼んだりしています。

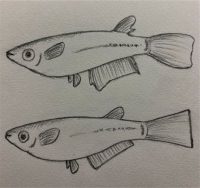

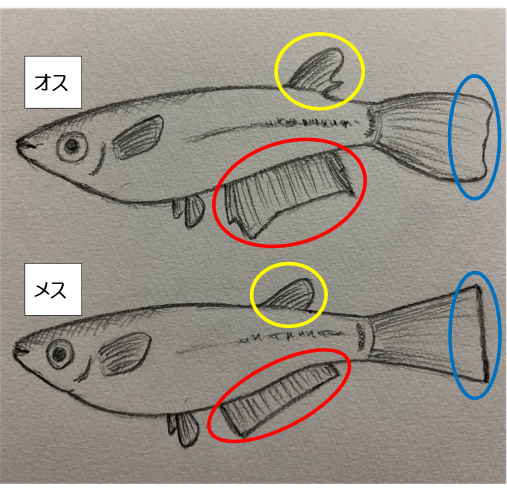

ミナミメダカ 上オス 下メス

【メダカのオスとメスの違い】

背びれ(黄だ円)→オスは切れ込がある。

尻びれ(赤だ円)→オスの方が大きく、

ほぼ平行四辺形。

尾びれ(青だ円)→メスは若干直線的。

池のたくさんのメダカを見ていると、明らかに色の違うメダカが泳いでいることに気づくと思います。

ヒメダカです。野生の黒メダカが突然変異した品種です。筆者が見た時は、結構泳いでいたように思うので、黒メダカからの出現確率はまあまあ高いのかもしれません。

ところで、日本のメダカは、環境省レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類とされています。水田や用水路で普通に泳いでいるように思うのですが…。 知っている人も多いと思いますが、メダカのように見える小さな魚は、大抵、カダヤシという特定外来生物なんです。1916年に、蚊の幼虫ボウフラ駆除のために、台湾島経由で導入されたそうです。 蚊絶やし (カダヤシ)です。

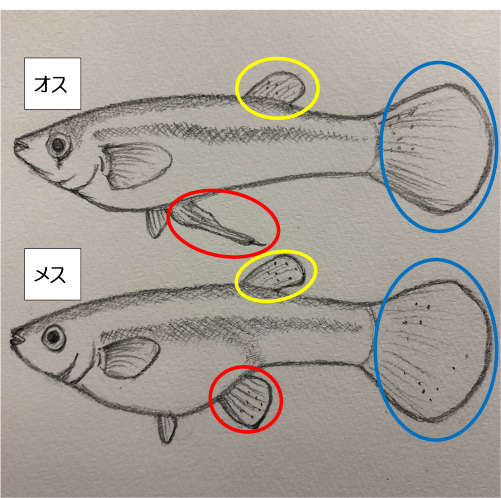

カダヤシ 上オス 下メス

【カダヤシのオスとメスの違い】

・背びれ(黄だ円)→ほとんど違いなし。

・尻びれ(赤だ円)→オスは交尾器に変形。

メスは幅が狭い。

・尾びれ(青だ円)→どとらも丸い。

カダヤシはカダヤシ目に分類され、メダカとは全く別の種です。そしてカダヤシ目の仲間にはグッピーがいます。よく見るとグッピーに似ていますね。

メダカとカダヤシは、尻びれと尾びれに注目することで、見分けることができます。メダカの尻びれの幅は広く、カダヤシの尾びれは丸いのです! 筆者が見た時の大原美術館の池の小さな魚は、尻びれの幅がしっかりあって、尾びれが丸くなかったので、メダカで大丈夫だと思います。

倉敷アイビースクエアの睡蓮の池の錦鯉ほどの華やかさはありませんが、睡蓮の側をチョロチョロ泳ぐメダカもなかなか可愛いですよ。