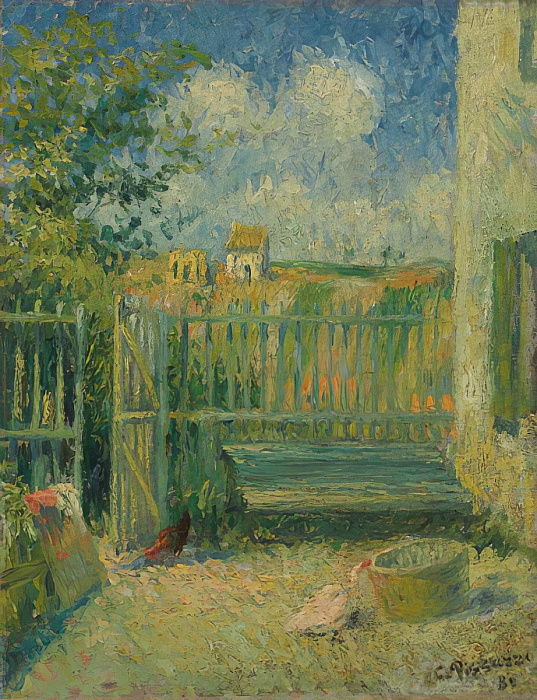

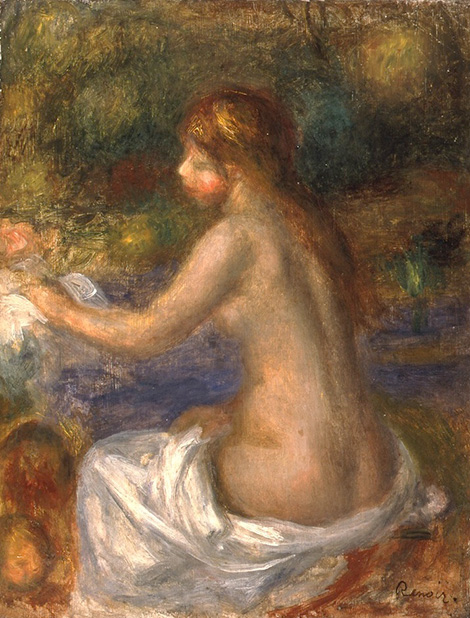

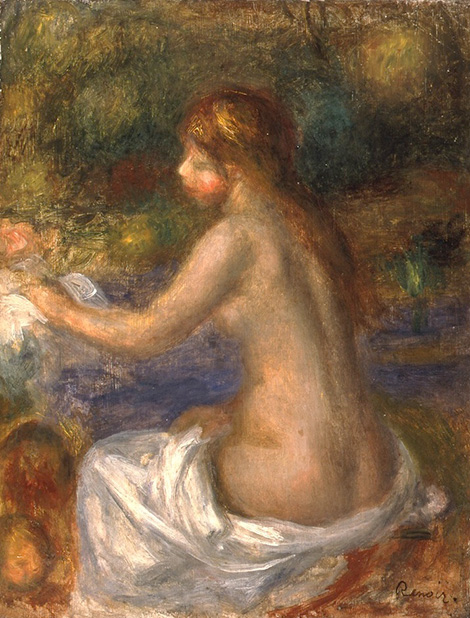

ルノワール晩年の作品です。

大原美術館

大原美術館

ピエール=オーギュスト・ルノワール(1841-1919)

『泉による女』1914

【鑑賞の小ネタ】

・フランスの印象派の巨匠

・女性の美を追求した画家

・『泉による女』は直接依頼した作品

・晩年は手が不自由

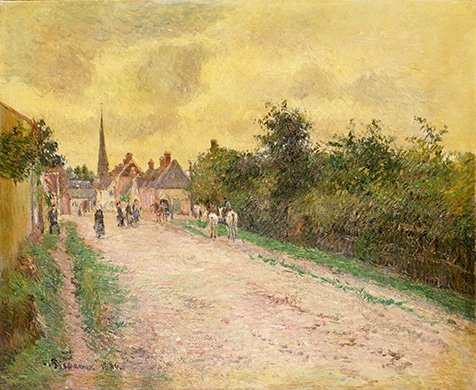

よく目にする絵はこれでしょうか?

オルセー美術館

オルセー美術館

『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会』1876

第3回印象派展に出品された作品です。木漏れ日の表現等、話題を呼んだ作品です。厳しい批評もあったようですが、全体的に明るく楽しそうな雰囲気の作品だと思います。そして、ルノワール自身が「楽しい絵しか描かない」と豪語していたことは有名な話です。確かにルノワールの絵は、楽しく、可愛く、美しいものが多いですね。

作品に女性像(特に裸婦像)が多いのは、ルノワールがそれらのポリシーを貫いた結果なのかもしれませんね。大原美術館の『泉による女』は晩年の作品ですが、ルノワールらしい仕上がりになっていると思います。

『泉による女』には色々とエピソードがあるようです。1914年に満谷国四郎(岡山県出身の洋画家)が大原孫三郎(大原美術館設立者)の意を受けて、ルノワールの別荘を訪ね、作品制作の依頼をしました。この依頼には、児島虎次郎や梅原龍三郎が深く関わっていると考えられています。そして安井曾太郎と小川千甕 の2人の画家も同行したそうです。多くの日本の画家たちが関わっていたんですね。1年後に出来上がった作品を受け取りに行ったのは安井曾太郎です。後に安井曾太郎は、「・・・絵がまだ乾いていないので、持って帰るのに困ったね」と当時を振り返って話したそうです。(参考資料:大原美術館HP)

また、『泉による女』は、はじめ全裸だったそうです。日本は検閲がうるさそうだからとルノワール自身が白い布を描き加えたといいます。依頼品ということもあり、ルノワールの細やかな気遣いを感じるところです。

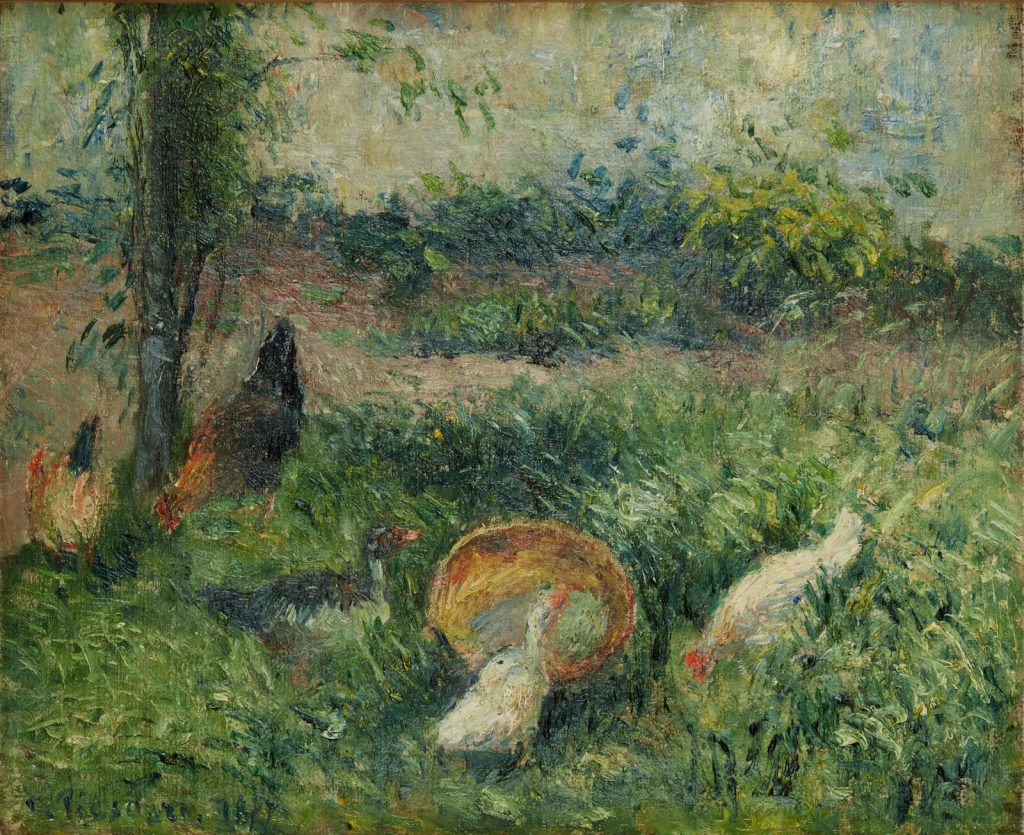

同じ1914年に制作された別の裸婦像があります。こちらです。

アーティゾン美術館(ブリヂストン美術館)

アーティゾン美術館(ブリヂストン美術館)

『すわる水浴の女』1914

女性の視線、白い布の位置、ポーズなど違いはありますが、とてもよく似ていると思います。現在はアーティゾン美術館に所蔵されていますが、そもそも 岸本吉左衛門(大阪の老舗鉄商の5代目)が買い求めたものなんだそうです。白い布の上に座っていますよね。完成した作品を購入したということなので、 依頼されて制作した『泉による女』に見るような白い布の位置に対する配慮は特に感じられません。

ところで『泉による女』と『すわる水浴の女』のモデルの顔に注目してみてください。似てると思いませんか?妻アリーヌの親戚で家事手伝いのガブリエル・ルナールではないかと最初は思いました。晩年のルノワールのよきモデルとなった人物です。200点近くの作品に登場しているようです。ガブリエルと名が作品名に入っている作品がこちら。

オルセー美術館

オルセー美術館

『薔薇を持つガブリエル』1911

どうでしょう?髪の色と目の色がちょっと違いますね。ルノワールの晩年は、歩くことが難しくなり、また関節リウマチにより手が変形したため、包帯を巻いて絵筆を握ったといわれています。そのような状況に対応できるのは、やはり家事手伝いでありモデルだったガブリエルなのではないかと考えたのですが。

色々調べると、ガブリエルが家政婦として共に暮らしたのは、1914年くらいまでだったようなので、ちょっと微妙だなと思いました。そして最終的に、アンドレ=マドレーヌ・ユシュラン (通称デデ)にたどり着きました。ルノワールの死後1920年に次男ジャンと結婚する女性(後の女優カトリーヌ・エスラン)です。

『一杯のコーヒー、アンドレの肖像(デデと呼ばれる)』1917

『一杯のコーヒー、アンドレの肖像(デデと呼ばれる)』1917

ガブリエルが結婚してルノワールの家を出て行った後、ルノワールはデデをモデルに(裸婦像も含め)多くの作品を描いたそうです。ルノワール最後のモデルといわれています。髪の色、目の色、肌の様子等、よく似ていますね。

大原美術館の『泉による女』のモデルはまだ少女の雰囲気がありますよね。下半身にはボリュームがありますが、上半身は大人の女性にしてはきゃしゃな感じがします。アーティゾン美術館の『すわる水浴の女』も同様です。デデは1900年生まれなので、1914年の頃は14歳ということで少女です。色々当てはまっているように思います。

ちなみに、日本で一般に公開された初めてのルノワールの油彩画は、『水浴の女』のようです。このモデルはデデではないでしょうね。1907年というとデデは7歳なので。

アーティゾン美術館

アーティゾン美術館

『水浴の女』1907年頃

最後に、ルノワールの最晩年の名言です。

「…ようやく何か分かりかけてきたような気がする。私はまだ進歩している」 です。レジオン・ドヌール勲章を受章 するなど、生前から高い評価を得ていたルノワールですが、最期まで 満足することなく 芸術を探求し続けた人生だったようですね。