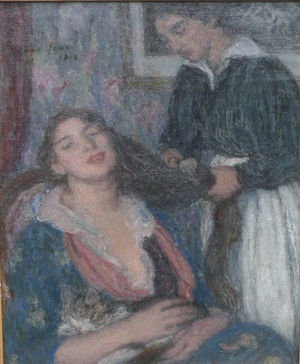

丸い額縁に入った雰囲気のある作品です。

エドモン=フランソワ・アマン=ジャン(1858-1936)

『髪』1912年頃

【鑑賞の小ネタ】

・児島虎次郎が持ち帰った作品

・大原美術館の第一号収蔵作品

・2人の女性を描いた作品多数あり

・象徴主義の画家

かなり長そうな髪ですね。ブロンドというよりは赤っぽい髪色でしょうか?右側の女性が座っている女性の髪をとかしているのかと思ったのですが、ガシッと掴んでいるように見えます。そして長いだけでなく毛量もすごいです。どんな髪型にもセット出来そうですね。

この作品『髪』は、大原美術館に所蔵された第一号の作品です。児島虎次郎(画家であり大原美術館所蔵作品の収集を行った人物)は1908年から1912年にかけてヨーロッパへ留学しています。アマン=ジャンと親交があった児島虎次郎は、この作品の購入を願って、大原孫三郎(実業家で大原美術館設立者)に手紙を送っています。そして、 帰国の際に 、児島虎次郎の手によって持ち帰られたということです。

『髪』の制作年は1912年頃となっていて、児島虎次郎が帰国した年も1912年になっていますね。1912年の児島虎次郎とアマン=ジャンの関わりを調べてみました。

2月:児島虎次郎はパリで初めて

アマン=ジャンに出会う。

作品の批評を受ける。

4月:児島虎次郎はベルギーのゲント美術

アカデミーを首席で卒業する。

再びアマン=ジャンのもとを訪れ、

『髪』を購入する。

11月:児島虎次郎、帰国する。

アマン=ジャンは当時のフランスを代表する画家だったようです。児島虎次郎の西洋絵画収集は、この『髪』から始まったんですね。大原美術館にとって重要な作品と言えそうです。 (参考資料:大原美術館HPより)

さて、女性(左側)の髪と顔の表情が似ている作品がありました。こちらです。

『花瓶を持つ女性』

左右反転ではありますが、顔の角度や髪の色等、とてもよく似ていると思います。次の作品は、まさに髪をとかしています。

『美容師』という作品名から、髪をとかしている黒髪の女性が美容師なんだろうと思います。美容師とお客さんという感じで、特にそれ以上の親密性は感じられません。大原美術館の『髪』はどうでしょうか? 2人の女性の立ち位置は似ていますが、黒髪の女性は美容師のようには見えません。しかも、 仕事着ではなく部屋着のような服装をしています。そして、赤い髪の女性はドレスを着ているのかもしれませんが、胸元がかなりあらわになっています。気心の知れた、親しい間柄なのではないでしょうか。年齢も近そうですね。

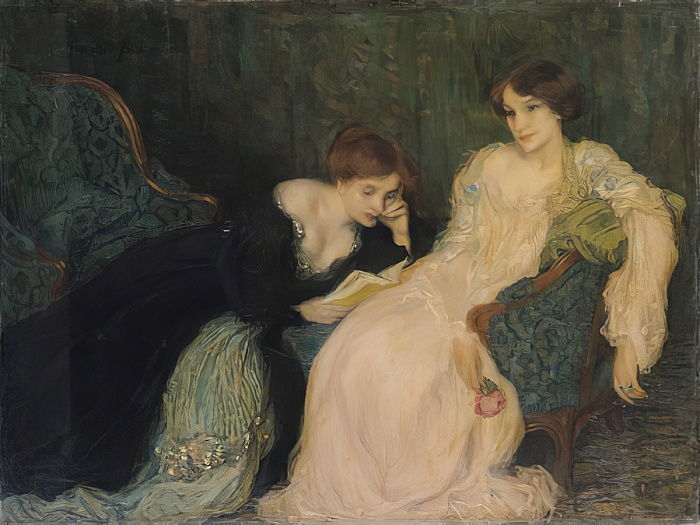

アマン=ジャンは、女性2人をよく作品にしています。

モデルが誰なのか色々調べてみましたが、はっきりとしたことは分かりませんでした。取り上げた作品のモデルが全て同一とは思いませんが、どの作品も髪の色が異なる2人の女性を描いていますね。

次の作品も女性2人ですが、ブロンドの女性がかなり若そうです。

ブロンドの若い女性は少し緊張している様子ですが、アマン=ジャンの作品の中に収まる女性たちからは、基本的に、どこか安心感が漂います。人間関係において、真の信頼関係を築き、ゆるぎない安心感を得ることは難しいことではないかと筆者は思っています。アマン=ジャンの作品の中の女性たちはそれらを獲得しているような雰囲気があるように思うのですが、どうでしょう?

作品の中に複数人物が描かれている場合、人物同士の関係性や漂う雰囲気を想像すると、鑑賞がまた興味深いものになるかもしれませんね。