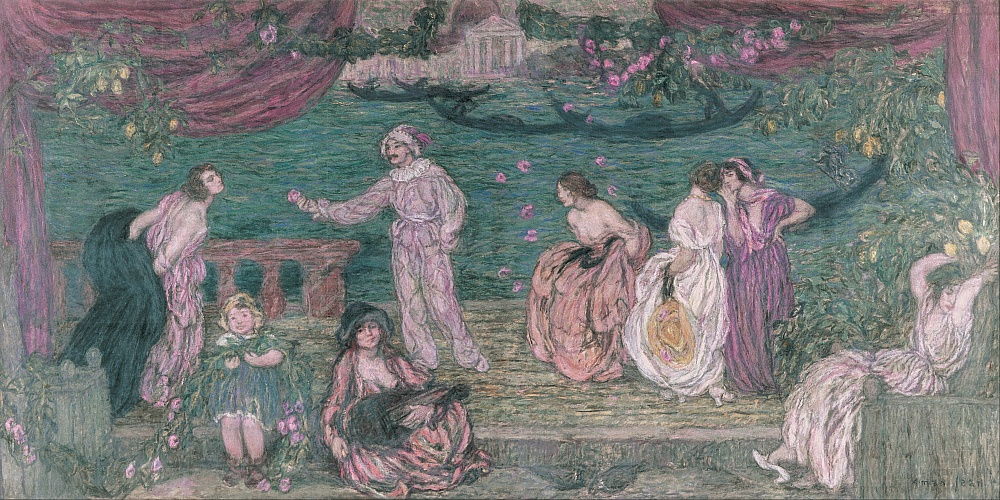

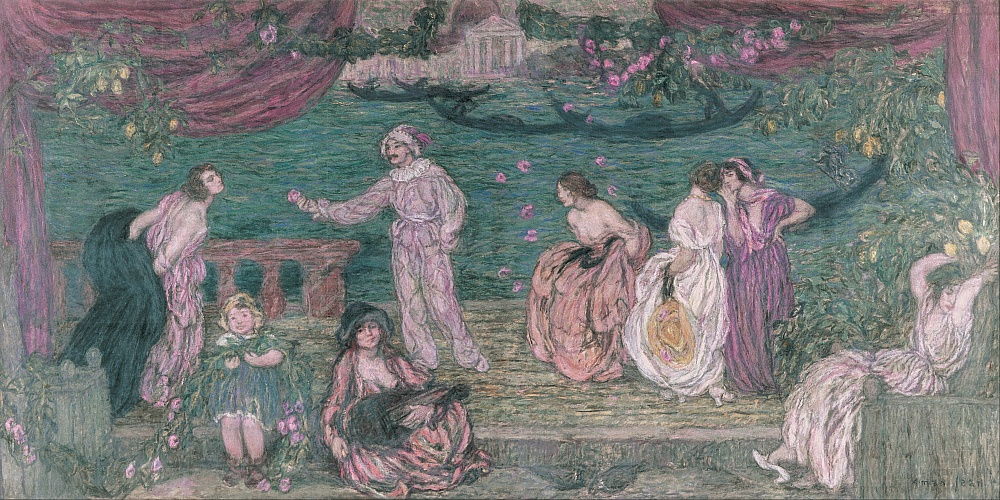

何かのお祭りのための舞台でしょうか?

大原美術館

大原美術館

エドモン=フランソワ・アマン=ジャン(1860-1936)

『ヴェニスの祭』1923

【鑑賞の小ネタ】

・ヴェニスの何のお祭りなのか?

・画面後景にギリシア建築風の建物あり

・画面中景にたくさんの小舟あり

・鳥が描かれている

・子どもが持っている花は何か?

・前景の女性は何を持っているのか?

舞台が描かれているのは分かるのですが、屋外なのか室内なのか、はっきりしないなと思いました。水辺であることは間違いないですね。何かヒントはないかと思い隅々までじっくり見ていたら、鳥が2羽いるのを見つけました。きっと鳩です。地面の何かをついばんでいる様子です。公園でよく見かける光景ですね。そうなると、まず屋外舞台で大丈夫だと思います。 大原美術館HPには「水辺にもうけられた舞台では物語が展開されている」とありました。

屋外なのか室内なのか、ちょっとこだわり過ぎのようにも思いますが、絵を理解する上で、かなり重要ポイントではないかと筆者は思っています。

屋外ということは、その時の気温にほぼマッチした服装をしているはずです。(この絵の場合、舞台ということで、多少気温に合わない衣装を演者が身に付けているということはあるかもしれませんが。)舞台上の人々は、暑くも寒くもない服装をしていると思います。どとらかというと、肌の露出から考えて、少し暑いのかもしれませんね。初夏か初秋でどうでしょう?左の女性が黒っぽいガウンを着るか脱ぐかしていることと、中央の帽子を被った人物が完全に長袖長ズボンを着ていることから、まだ暑さが残る初秋ということで話を進めたいと思います。

初秋のヴェニス(ベニス、 ヴェネツィア 、ベネチア)のお祭りって、何でしょうか? 中景のたくさんの小舟にもヒントがありそうです。ちなみに小舟は、水の都ヴェニスのゴンドラで大丈夫だと思います。

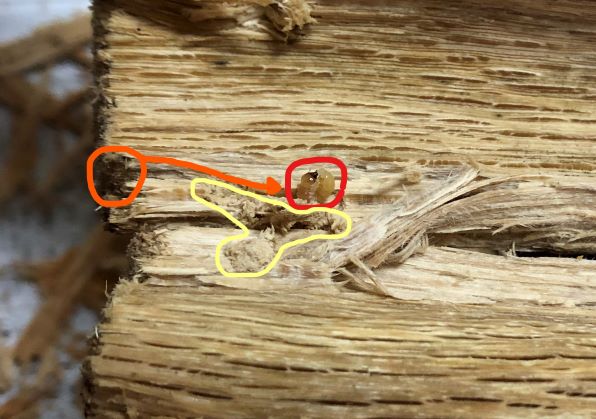

出展:Wikipedia ヴェニスのゴンドラ

出展:Wikipedia ヴェニスのゴンドラ

絵の中のゴンドラには漕ぎ手の姿もちゃんと見えますね。 それにしてもゴンドラ、たくさん描かれています。 この時期、何か大会があるのでしょうか?

ありました。 9月最初の日曜日に開催される『レガッタ・ストーリカ 』です。歴史的なボートレースで、13世紀から行われていたそうです。当時は小規模で不定期に行われていたようですが、19世紀後半から、ヴェニスで開催されるビエンナーレ(2年に1回開かれる美術展覧会)の催しの1つとして大規模に生まれ変わったそうです。『ヴェニスの祭』の制作年は1923年なので、時期的にも合いますね。

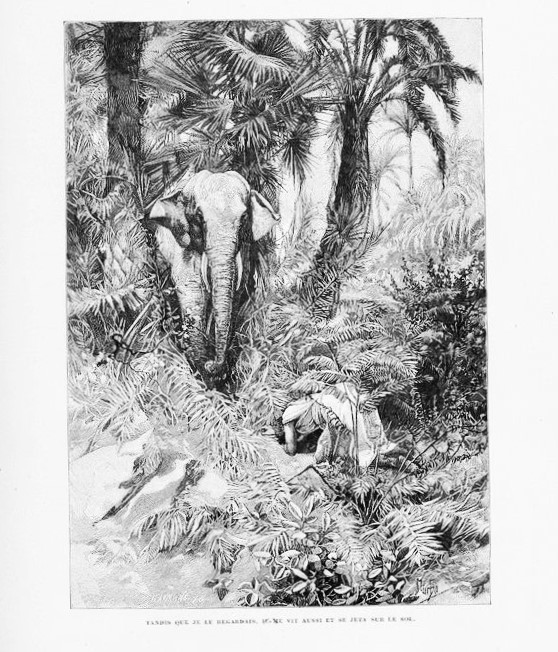

次に、後景に見えるギリシア風の建物は何でしょうか?ヴェニス周辺の建築物を色々調べていると、これではないかという建物を見つけました。

出展:Wikiwand サン・ジョルジョ・マッジョーレ島

出展:Wikiwand サン・ジョルジョ・マッジョーレ島

出展:Wikipedia サン・ジョルジョ・マッジョーレ 教会

出展:Wikipedia サン・ジョルジョ・マッジョーレ 教会

ヴェニス周辺の海に浮かぶ島、 サン・ジョルジョ・マッジョーレ島 の サン・ジョルジョ・マッジョーレ 教会 です。白い4本の柱もちゃんとありますね。ヴェニスの観光名所の1つです。ヴェニスには、この他にも、ギリシア建築風の建物がもちろんあるのですが、大原美術館の『ヴェニスの祭』のモチーフの位置関係に最も合うのはこの教会ではないかと筆者は思っています。

次に、手前の女性が何か持っています。弦楽器 (大原美術館HPより) だそうです。最初はリュートかなと思いました。色々調べて行くうちに、マンドリンではないかと思うようになりました。

出展:Wikipedia ナポリ型マンドリン

出展:Wikipedia ナポリ型マンドリン

マンドリンの起源は、「リュート」から派生した「マンドーラ」という楽器なんだそうです。 マンドリンは、パクスワーレ・ヴィナッチャによって19世紀に改良されました。そして、イタリアの王妃マルゲリータが愛好したこともあって、マンドリン演奏は19~20世紀にイタリア中で大流行したそうです。時期的にも合いますよね。

次に気になったのは、舞台に飾られている蔓性の植物です。ピンクの花はバラでしょうか?筆者は『ヴェニスの祭』の季節を初秋(9月上旬)としているので、バラの開花の時期とちょっとずれるなと思いました。

では、蔓性でピンクの花をつけるその他の植物といえば、何でしょう?すぐに思いついたのが朝顔でした。ただし、西洋朝顔です。小学校の理科で栽培するお馴染みのあの朝顔ではなく、西洋朝顔です。西洋朝顔はとても強く、グリーンカーテンにもってこいの植物です。(あまりに強すぎて、初冬まで咲いているのを見たことがります。ちょっと怖かったです。)

出展:amazonホームページ

出展:amazonホームページ

西洋朝顔 ヴェニスピンク

西洋朝顔のヴェニスピンクです。青い花で人気の高いヘブンリーブルーの改良種なんだそうです。20世紀初頭に存在していたかどうか、よく分からなかったので、ちょっと自信がありません。

また、ピンクの花の植物は、子どもがしっかり抱えているので、棘のない植物なんだろうと思います。

黄色い花(果実?)の植物は、さっぱり分かりませんでした。ヴェニスはイタリアだし、レモンかなとも思ったのですが、レモンの色が黄色になるのは、基本的に冬のようなので、季節が合いません。画中の植物判定はほんとに難しいです。画家のイメージで描くこともよくあることですから。

最後に、この絵はアマン=ジャンによって、大阪に建設された大原別邸の装飾のために描かれた作品とのことです。 (参考資料:大原美術館HPより) 大原家とアマン=ジャンの深いつながりを感じるところです。