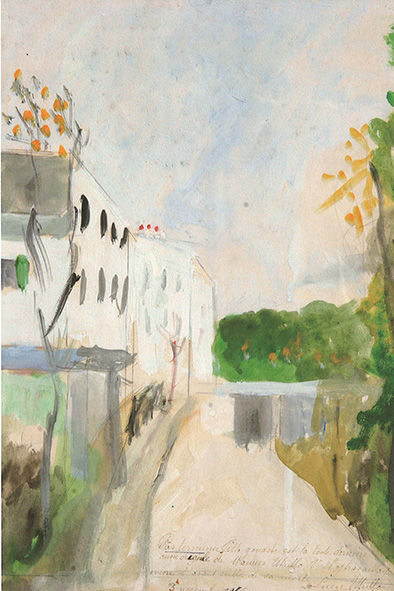

小さなサイズの絵ですが、細かくしっかり描き込まれています。

ヴォルス(アルフレッド・オットー・ヴォルフガング・シュルツェ=バットマン)(1913-1951)

『作品または絵画』1946

グワッシュ、紙

【鑑賞の小ネタ】

・とても小さなサイズの作品

・ヴォルスはアンフォルメルの画家

・グワッシュで描かれた作品

・細かく様々なものが描かれている

ヴォルスの本名は、アルフレッド・オットー・ヴォルフガング・シュルツェ=バットマンと言います。アンフォルメル( 第二次世界大戦後 、1940年代半ばから1950年代にかけてフランスを中心としたヨーロッパ各地に現れた、激しい抽象絵画を中心とした美術の動向をあらわした言葉) の中心的画家の1人と見なされています。アンフォルメルのその他の画家に、ジャン・フォートリエやジャン・デュビュッフェがいます。大原美術館にはそれらの画家の作品も所蔵されているようで、アンフォルメルの画家の作品がかなり充実しているのが分かります。

『作品または絵画』は、縦20.5㎝×横31.5㎝とかなり小さめな作品です。横幅が30㎝ものさしより少し長いということで、イメージしやすいのではないでしょうか。その小さなスペースの中に、線や色が細かく描き込まれています。じっくり観てみると、木や建物、幾何学模様、文字のようなもの等、色々見えてきます。

この作品は、紙の上にグワッシュで描かれています。グワッシュとは、不透明水彩絵の具の1つです。不透明水彩?と思うかもしれませんが、中学校の美術の授業を思い出してみてください。ポスターカラーを使ったことがありませんか?下の色が乾いていれば重ね塗りができるあの絵の具です。下の色が透けることなく完全に隠れたはずです。不透明水彩絵の具にも種類があるので、『作品または絵の具』のグワッシュがポスターカラーだと断言はしませんが、不透明水彩絵の具のイメージはわくのではないでしょうか。ちなみに、小学校の図画工作の時間で主に使っていた絵の具は、私たちが普通にイメージする水彩絵の具で、これは透明水彩絵の具になります。

不透明水彩絵の具(グワッシュ)ということで、水彩画特有のにじみやぼかしがどうなるのかなと思いましたが、『作品または絵画』 には、にじみやぼかしらしき表現がしっかり見られますよね。絵の具と混ぜる水の分量を多めにしたり、絵の具が乾く前に塗り重ねたりすることで、不透明水彩絵の具でもこれらの表現は出来るようですね。

ところで、透明水彩では白色を使うことはめったにありません。白色を使うとどんどん画面が濁ってしまうからです。たとえ色を消したくなっても白色を使ってはいけません。その点、不透明水彩では、はみ出した部分を白色を使って消すことが出来ます。変な感じに濁ることはまずありません。そうしてみると、この不透明水彩絵の具(グワッシュ)、透明水彩絵の具ほど馴染みはないように思いますが、うまく使えばなかなか魅力的な絵の具なのかもしれませんね。

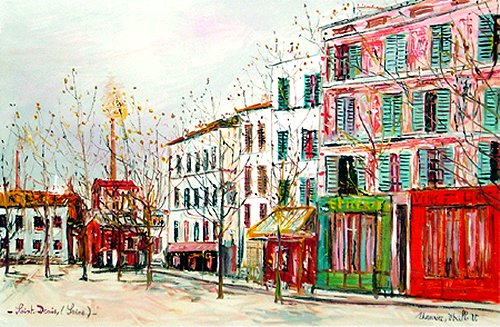

次の作品は、グワッシュとインクで仕上げられています。

『無題』1942-43年

グワッシュ、インク、紙

インクの黒の線が効いてますね。黒の色味がはっきりしているためか、全体的に締まって見えて、バランスが良いように思います。

ヴォルスの作品は、抽象画ということからも、今一つ何を描いているか不明なものが多いと思うのですが、画面内の納まりはとても安定していると筆者は感じます。シンメトリーとは言いませんが、絶妙なバランスで描かれていると思うのです。ヴォルスは写真家(1937年のパリ万博では公式フォトグラファーに任命されています)でもあったので、納まりの良い構図にはこだわっていたかもしれませんね。

ヴォルスが美術家として評価されるようになるのは1945年くらいからのようです。本の挿絵も手掛けていました。

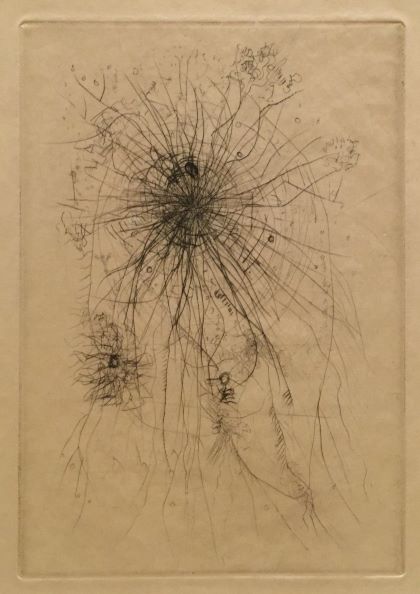

『太陽』1948

ドライポイント、紙

この挿絵『太陽』は、ドライポイントという版画技法で制作されています。このドライポイントの作品、大原美術館にも所蔵されているようです。その他にも、『木』『荒涼とした風景』『条痕』『草と螺旋』があるようですョ。

ヴォルスの抽象画は、目をつぶった時に見えるあのもやもやしたものを表現したとも言われています。細かくち密に表現された作品は、そう言われてみれば、それっぽいですね。作品名が、『無題』とか『作品』とか『絵画』等になっている場合、それこそ鑑賞者が自由に感じ取り解釈したら良いわけなのですが、作家がどんな思いで何を描いたのか、筆者的にはちょっと知りたくもなります。

貧困とアルコール中毒に苦しんだ揚げ句、 38歳の若さで食中毒で亡くなったヴォルスですが、その閉じた目には、いつも何が見えていたのでしょうね…。