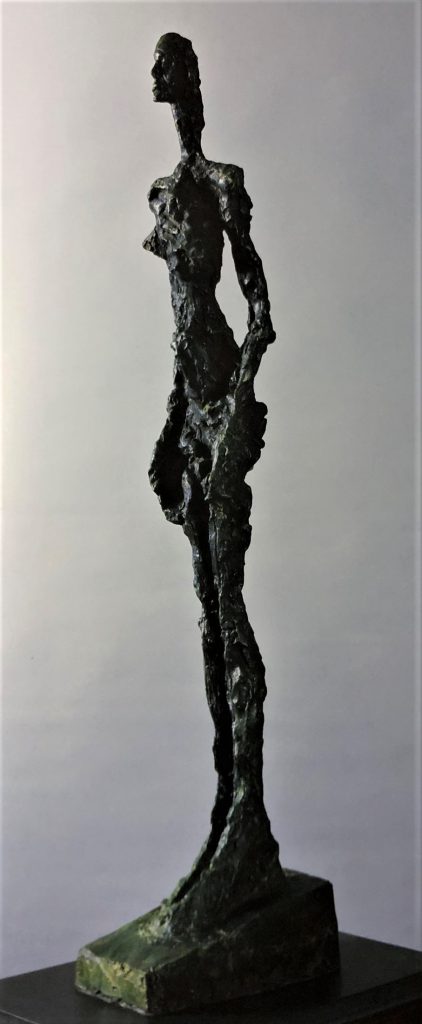

「Ⅰ」ということは、他にも何体かあるのでしょうか?

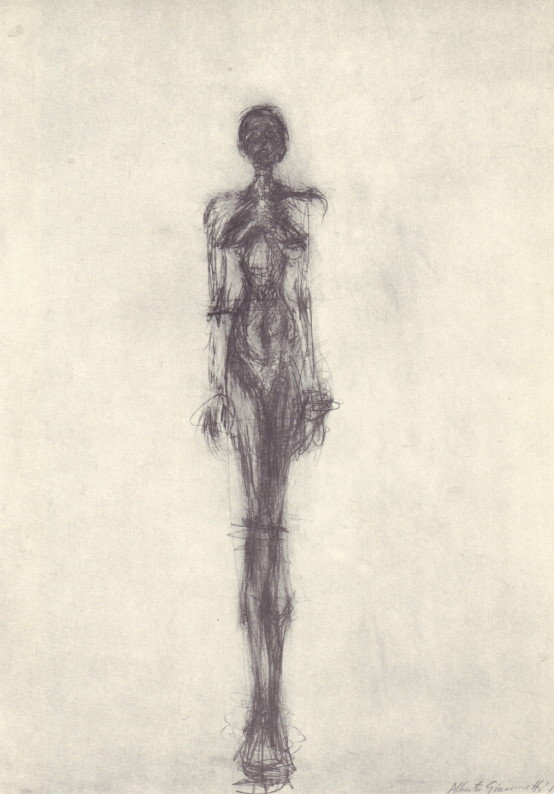

アルベルト・ジャコメッティ(1901-1966)

『ヴェニスの女Ⅰ』1956 鋳造1958

【鑑賞の小ネタ】

・とにかく細い作品

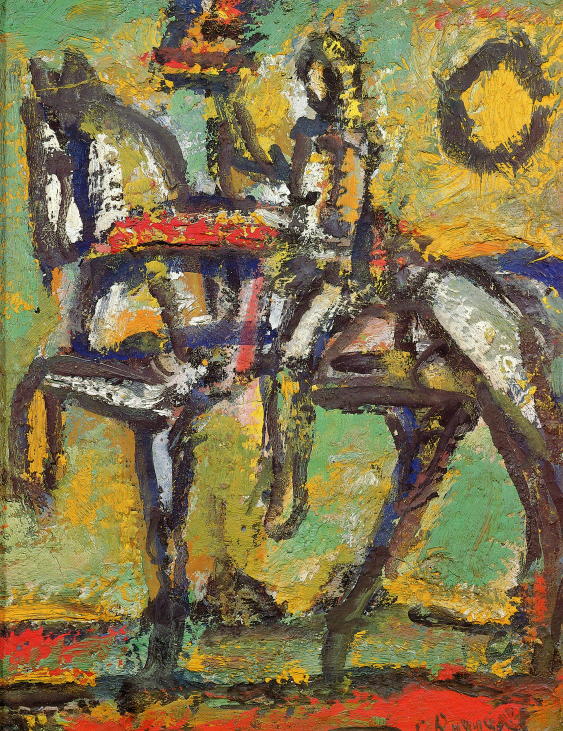

・「ヴェニスの女」シリーズの1点

・顔の表情に注目

2階から1階へ階段を下りてすぐのところに展示されています。 階段はまっすぐなので、『ヴェニスの女Ⅰ』を眺めながら下りることができます。結果として眺める位置がどんどん変わることになるので、なかなか興味深いです。

2017年に国立新美術館開館10周年ジャコメッティ展が開かれました。

『ヴェネツィアの女Ⅰ-Ⅸ』1956

その時、「ヴェネツィア(ヴェニス)の女」9体が一堂に展示されました。中心に立っている彫刻が『ヴェニスの女Ⅰ』だと思います。この時「Ⅰ」はセンターに展示されていたんですね!

1956年、ジャコメッティはフランス代表として ヴェネツィア・ビエンナーレ(現代美術の国際美術展覧会) に参加しています。その時に制作したのが10点の女性立像から成る「ヴェネツィアの女」シリーズだったそうです。10点も制作されていたようですね。 1から10の番号は、制作順ではなく、ジャコメッティ自身が決めたものだそうです。そしてこのシリーズのモデルとなった女性は、妻のアネットと言われています。

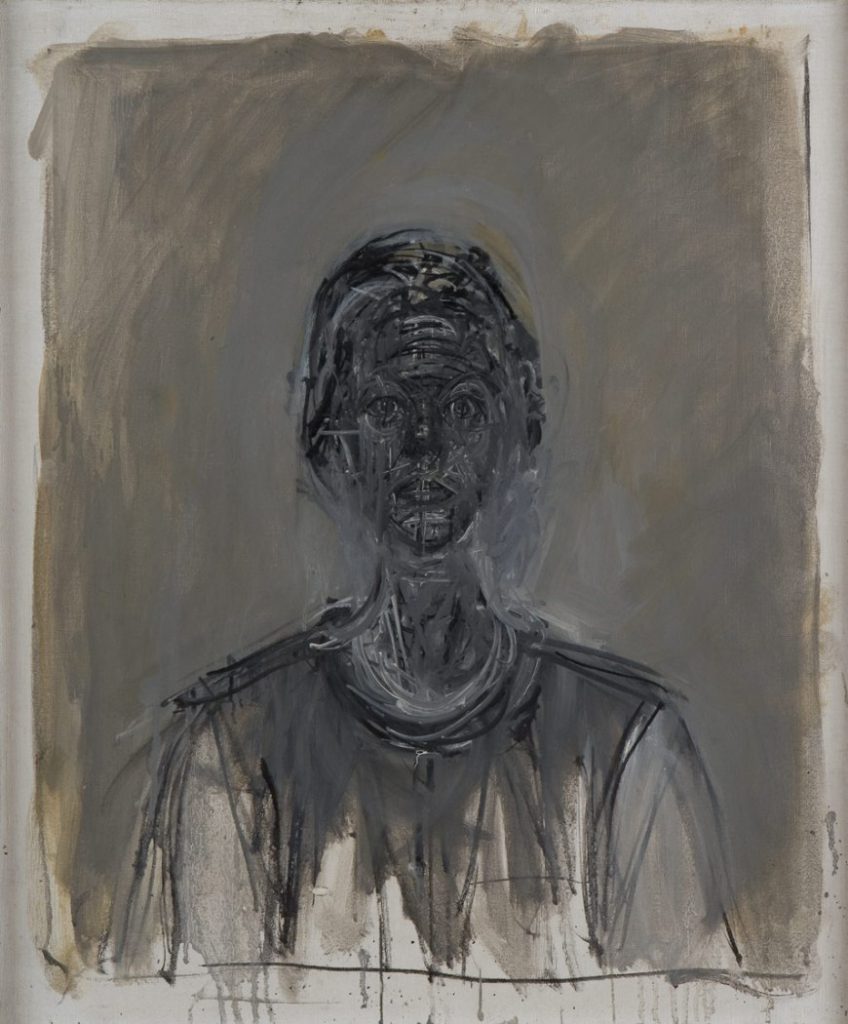

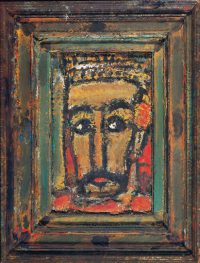

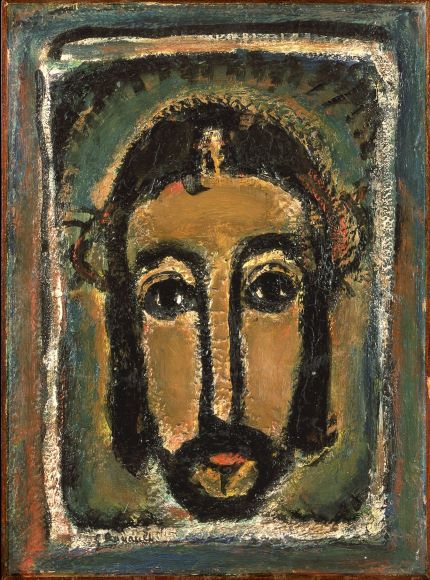

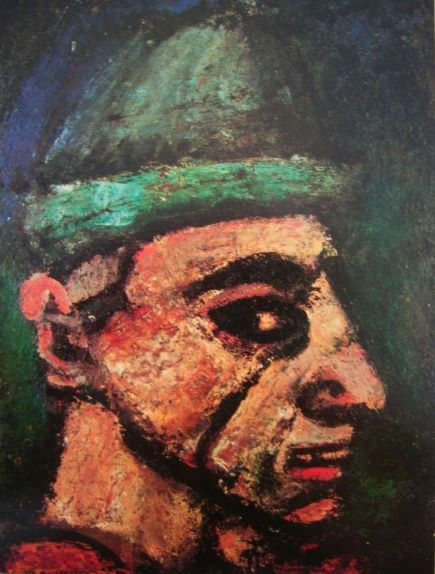

『黒いアネット』1962

油彩画

大原美術館には、紙に鉛筆で描かれた『立てる裸像』(1955年)という作品も所蔵されています。次の作品は、大原美術館所蔵作品ではないのですが、参考までに紹介します。

紙に鉛筆

筆者は実物を見たことがあるのですが、この作品より、もう少し鉛筆の線が目立つデッサンだったと思います。共通するのは、手足の長いモデル体型のかなり細い裸婦が描かれているということです。制作年は1955年で、『ヴェニスの女Ⅰ』の制昨年の前年です。彫刻制作にあたり、色々とイメージを膨らませていたのでしょうか?

ジャコメッティの作品は、とにかく細い作品が多いです。

『犬』1951

痩せ細っていますが、ちゃんと犬と分かりますね。むしろより犬らしく見えるような気がします。ちょっと不思議です。

ところで、ジャコメッティの作品はなぜこんなに細いのでしょうか? ジャコメッティ的には、見たままを表現しようとしていて、余計なものをそぎ落としたらこうなったということのようです。余計なものとは何でしょう?これは難解です。

実存主義哲学者のジャン・ポール・サルトルが、早い時期に論文を書いています。筆者にとっては難しい論文なのですが、きっとキーワードは「空虚」なんだと思います。その他、様々な学者や研究者がジャコメッティについて言及していて、「空虚」と似た表現として、「空間」「虚無」「距離」「禅の空」というものがありました。まだまだあるのかもしれませんが、とにかく、一言でいえば「空」絡みの世界観なんだと思います。

結局、よく分かってない筆者なのですが、「余計なもの」とか「空虚」とは何かを意識しながらまた鑑賞してみたいと思います。いつか何か分かるかもしれません(^-^)

【おまけ】

『ヴェニスの女Ⅰ』の顔に注目してみてください。特に口元。横顔に表情の違いが見られるかもしれませんョ。

美術館.jpg)