昔からよく行っている北房(ほくぼう)のコスモス畑へ久しぶりに行ってみました。高速道路岡山道を北上し、北房JCTから中国道へ入り、広島方面へ向かいます。間もなく北房ICが見えてきますのでそこで下ります。倉敷からだと1時間もかかりません。

北房ICを下りて右方向に目をやると、川沿いのコスモスやコスモス広場がすぐに確認できるので、道に迷うことはほぼないと思います。

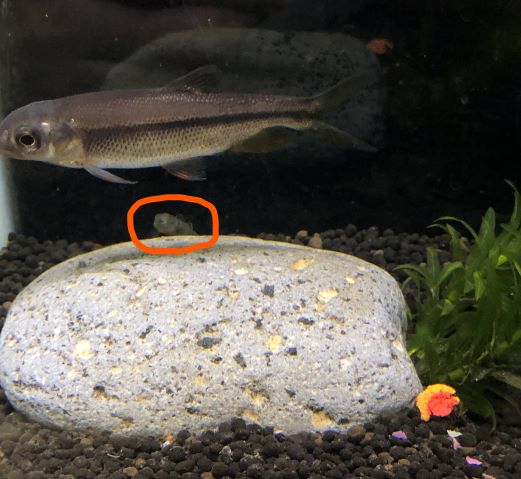

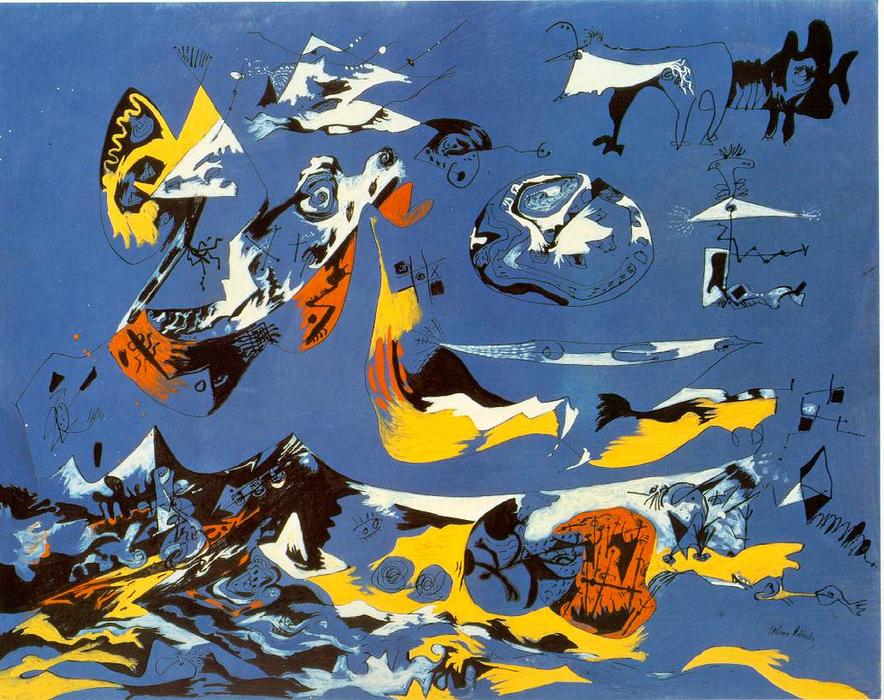

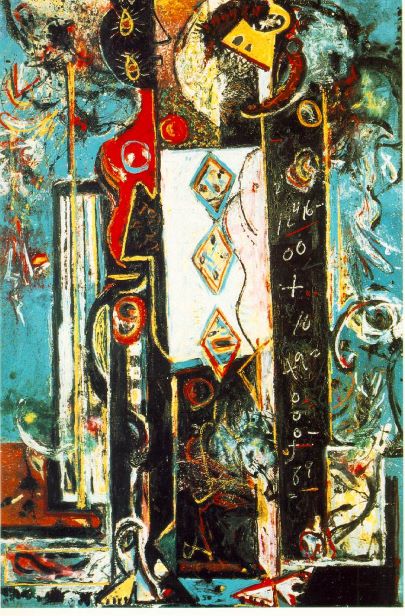

2020年10月21日撮影 北房 コスモス広場

2020年10月21日撮影 北房 コスモス広場

前日2020年10月20日の地方ニュースで、本日満開と放送されました。そして、今年の色はとても良いとも。筆者は濃い色が好きです。

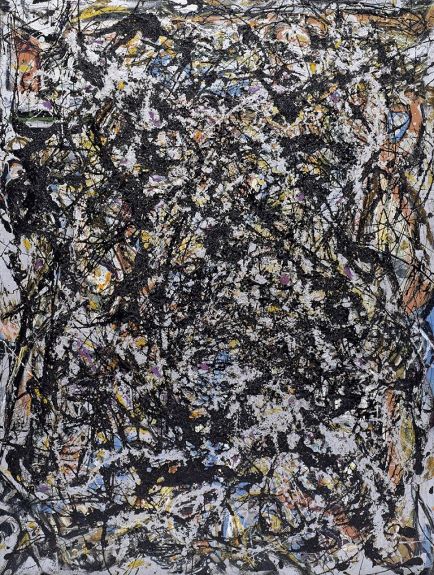

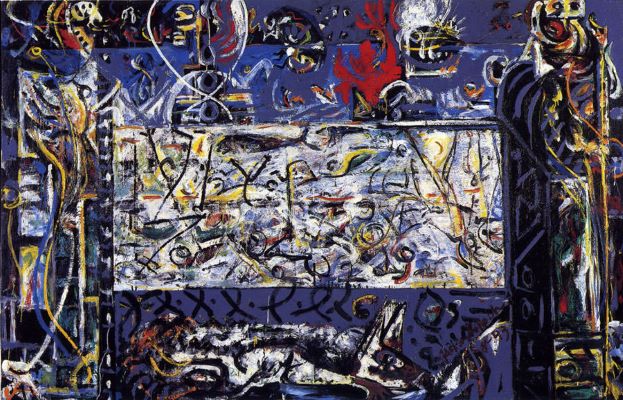

コスモスは秋桜と書きますね。秋の花と言えばコスモスを思い浮かべる方も多いと思いますが、次の写真の下の方を見てみてください。

小さく黄色い花が。

秋と春の共演ですね。

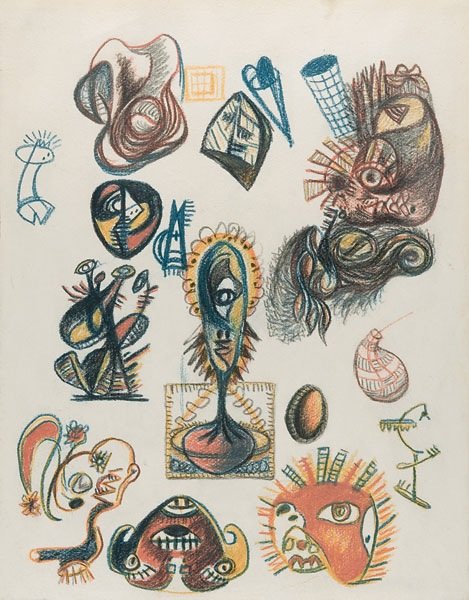

このタンポポは、在来種でしょうか?ちょっと近寄って見てみました。

過去記事(2020年 美観地区の早春、続報:タンポポと樹木のシルエット)で書きましたが、 花を包んでいる緑色の部分が反り返っているかいないかで判断するということでした。 このタンポポは、緑の部分がクルっとなっているので外来種のセイヨウタンポポでいいと思います。

タンポポに話がそれました。コスモスに戻します。

コスモス広場のコスモスは、どのコスモスもスッと上に伸び、ダラ~と横に倒れていません。筆者は特に疑問を感じなかったのですが、一緒に行ったガーデニング通の方々にとっては、これはどうも不思議なことのようです。そういえば、一般の庭で見かけるコスモスは、巨大化して周辺の別の植物に覆いかぶさっていたり、だらしなく横に倒れていたりしていますよね。収拾がつかなくなり、荷紐で縛られているのを見たこともあります。

では、コスモス広場のコスモスはなぜ倒れないのでしょうか?コスモスの背が高くなると、どうしても倒れがちになるということで、剪定(摘心?)をして背を低く保つという方法もあるようですが、コスモス広場のコスモスはどれも背が高いです。

背が高いのに倒れない、これは考察しなくてはなりません。まず思いついたのが、そもそも倒れない強い品種のコスモスではないか?ということです。ガーデニング通の方々にちょっと話をチラつかせてみましたが、全く相手にされずスルーでした。花は大きいが普通のコスモスのようです。次に、これは筆者の頭の中で考えていたことなんですが、群生しているからではないか?ということです。一般の庭では、ここまでの群生はまず無理だと思います。群生することで、お互いが風除けになり、そして距離が近い分なんとなくお互いを支え合っているというわけです。

色々調べた結果、倒れるのを防ぐには、種をまく時期、水分量、コスモスの種類、矮化剤(植物成長抑制剤)などによってある程度コントローる出来るということが分かりました。そして最も興味深い記述に、「コスモスは肥沃な土地では倒れる。痩せた土地、多少乾いているような所だと締まった姿になる。」というものがありました。これだ!と思いました。北房コスモス広場のコスモスはまさにこの状態に当てはまります。締まった姿とは、スッと上に伸びた姿ということではないでしょうか?ちなみにコスモスには肥料はあまり要らないそうです。

痩せた土で、何本か群生させて、風通しの良い場所で、ちょっと乾き気味にして、肥料をほとんどやらずに栽培してみてほしいものです。特に土は、プランター等のために用意する場合、ガーデニング用の良い土を使用しがちになると思うので要注意です。

コスモスは、過保護に育てるとなよなよしてしまい、独り立ちできなくなるということだなと思いました。そして、仲間が大勢いると、より力強くスッと立っていられる。なんか奥深いです。絵画鑑賞と同じく、色々自由に想像するとおもしろいですね。

※今年2021年10月の「岡山県北のコスモス畑」についてはこちらです👉お出かけ:北房コスモス広場(2021年10月下旬)