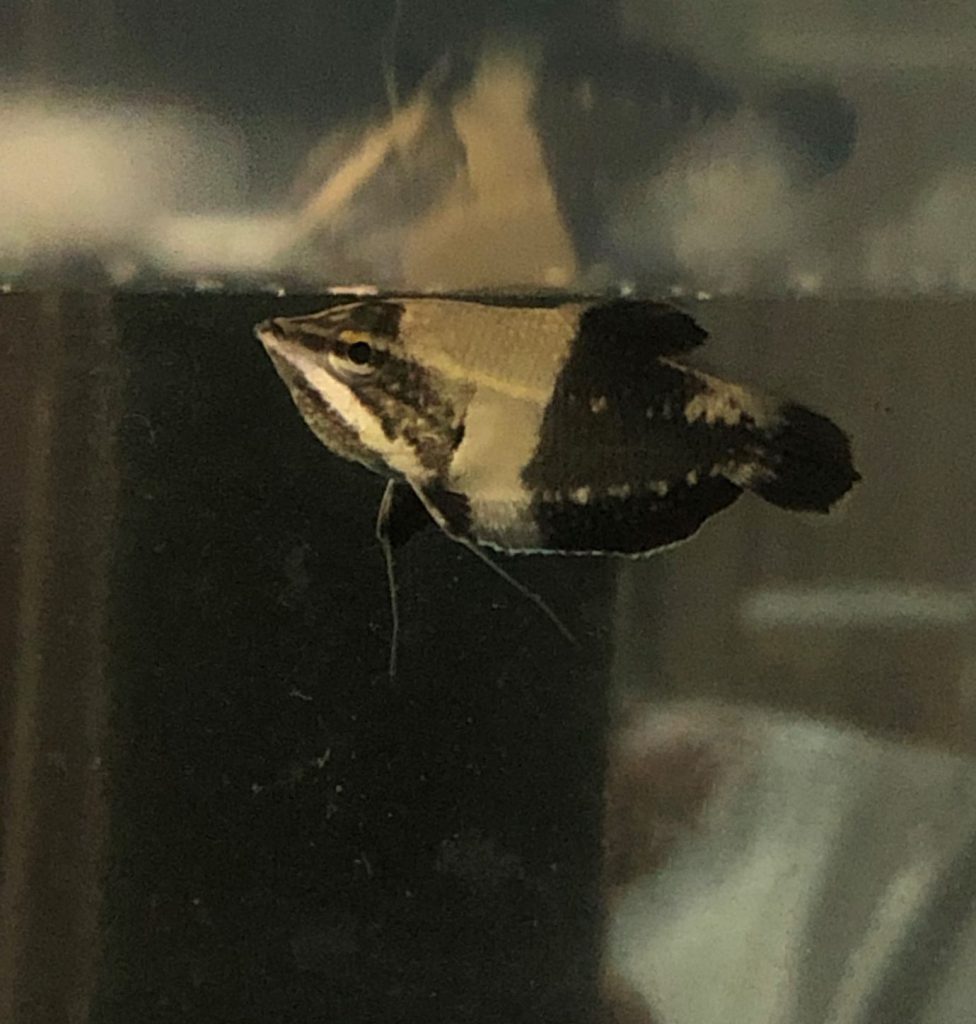

熱帯魚水槽に新しくスファエリクティス・バイランティが仲間入りです。

チョコレートグラミーによく似ています。

過去に、チョコレートグラミーは飼ったことがありましたが、スファエリクティス・バイランティ を飼ったことはありませんでした。よく似た魚たちですが、スファエリクティス・バイランティの方がシュッとしていますね 。 そして、スファエリクティス・バイランティは見ての通りチョコレートグラミーの仲間で、ゼブラチョコレートグラミーとも呼ばれています。通称バイランティです。かつては幻の美魚だったんですョ。

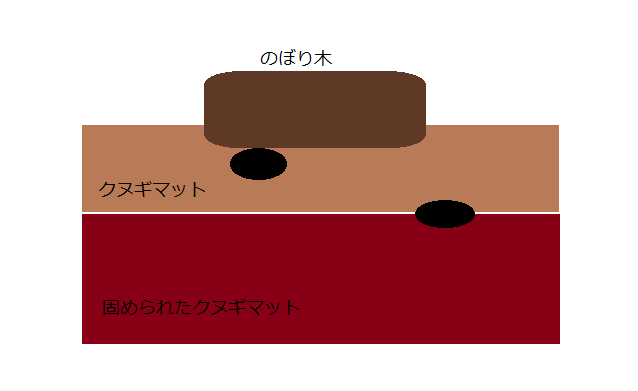

バイランティは、成魚になるとメスの方が派手な色になります。

手前がオスで奥がメスになります。メスにはシマシマが強く出ていますね。さらにメスは赤く発色します。

生き物は、大抵オスの方が派手な色になることが多いと思いますが、バイランティはメスなんですね。日本に入って来た頃、オスメス逆で認識されていたそうですョ。

筆者が買ってきたバイランティは、まだ幼魚なので断定はできませんが、多分オスだと思います。

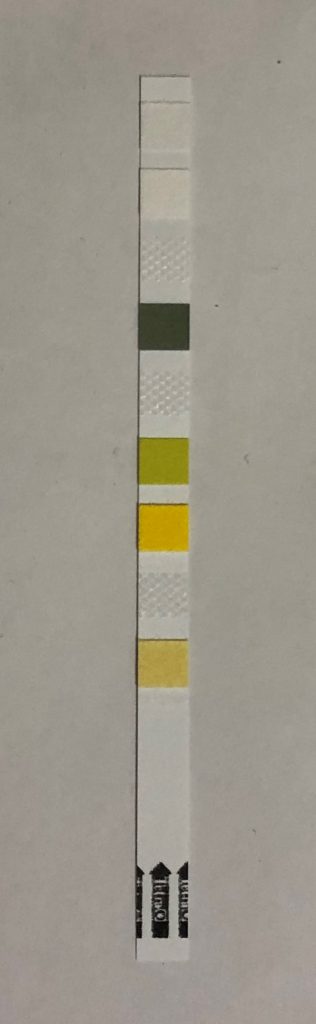

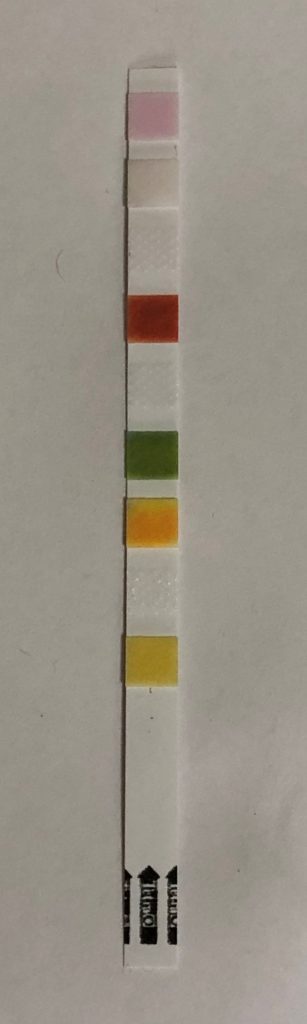

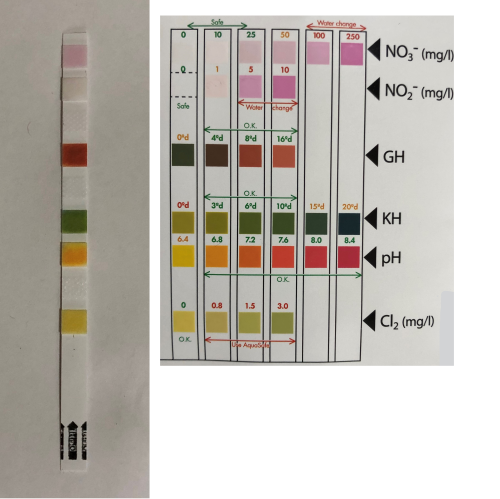

チョコレートグラミーは水質に敏感なのですが、バイランティはチョコレートグラミーほど敏感ではありません。でも、今回は、いつもより丁寧に水合わせ(購入した魚が入ったビニール袋の中に、水槽の水を少しずつ時間をかけて入れて行き、魚を水槽の水質に徐々に慣らしていく作業)をしました。水合わせ終了後は、ビニール袋からバイランティが自分で出て行くのを持つことにしました。

なぜか後ろ向きでお尻から出て行きました。

自分から恐る恐る出て行くバイランティ、ちょっと応援したくなりました。暴れん坊のアルジイーターがどう反応するのか心配です。水槽の世界に上手く馴染んでくれると良いのですが…。

その日の夜、水槽を覗くと、上層部でホバーリングしていました。

大体、水槽の上層部を泳いでいます。コリドラスたちとアルジイーターは、基本的に底砂辺りを泳いでいるので、棲み分けは大丈夫なのではないかと思います。

バイランティの日中と夜間の体色の違いにお気づきでしょうか?かなり違いますね。この場合、光に照らされているかいないかだと思いますが、体色の変化は、他の熱帯魚にも見られることです。例えば、顔が赤いラミノーズテトラ(過去記事、番外編:60㎝水槽の新入り熱帯魚)は、夜寝ている時、顔の赤みがほとんど無くなっています。その他、何らかのストレスがかかった時、体色を変化させる熱帯魚もいます。

ところでこのバイランティ、ある川魚に似ていると思いませんか?

オヤニラミです。肉食性の淡水魚で、日本の在来種です。 そして絶滅危惧種です。 この写真のオヤニラミは4㎝ほどでまだ幼魚なんですが、成魚は10㎝前後になります。この「オヤニラミ」という興味深い名前の由来は諸説あります。その中の「激しい攻撃性とオス親が卵や稚魚を外敵から守る習性から、親がにらみを効かすということでオヤニラミとなった」という説が筆者は好きです。

余談ですが、どうも筆者は、日本の川魚のような熱帯魚が好きみたいです。