積み木にような建物がたくさん描かれていますね。

モーリス・ド・ヴラマンク(1876-1958)

『サン=ドニ風景』1908

【鑑賞の小ネタ】

・この水面は川の水面?

・ヴラマンクはフォーヴィスムの画家

・セザンヌの影響あり

・ヴラマンクは文筆家でもあった

ポール・セザンヌ(1839-1906)没後1年(1907年)に、サロン・ドートンヌでセザンヌの回顧展 が開催されました。ヴラマンクはセザンヌにとても触発され、1908年頃からセザンヌの影響を強く受けた作品を数多く残しています。 大原美術館の『サン=ドニ風景』の制作年は1908年なので、セザンヌの影響を受けた初期の作品ということになりますね。 次の作品はセザンヌの作品です。

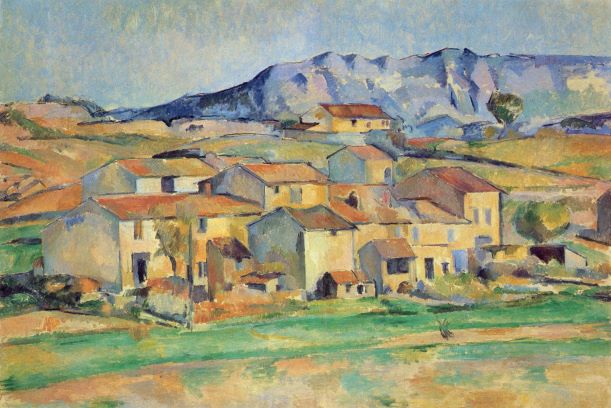

ポール・セザンヌ (1839-1906)

『ガルダンヌから見たサント・ヴィクトワール山』1886-1890

どうでしょう? 建物の形や色、ヴラマンクの『サン=ドニ風景』ととてもよく似ていると思いませんか? セザンヌは「自然の中のすべての形態を円筒、球、円錐で処理する」という言葉を残していますが、ヴラマンクの『サン=ドニ風景』も確かにそんな感じに 描かれていますよね。

セザンヌから、キュビスムや抽象絵画が派生して行きます。角ばった感じの建物がそれを思わせますが、興味深いことに、ヴラマンクは終生キュビスムを非難したそうです。

ヴラマンクはフォーヴィスム(20世紀初頭のフランスで発生した前衛運動の1つ。原色を多用した強烈な色彩と荒々しい筆使いが特徴。)の画家としても有名です。確かに『サン=ドニ風景』の筆のタッチは荒々しいですね。でも、色彩はどうでしょう? 比較的抑え目に描かれている思います。これは、セザンヌの影響を受けた後だからのようです。ちなみに、 セザンヌの影響を受ける前(1906年)の フォーヴィスムの特徴がよく表れている作品がこちら。

モーリス・ド・ヴラマンク

『シャトゥー』1906

後景の建物は『サン=ドニ風景』とよく似ていますが、前景の樹木の色使いはかなり激しいですね。フォーヴィスムっぽいです。 次の作品は、さらに色濃く フォーヴィスムの特徴が表れています。こちらの制作年も1906年です。

モーリス・ド・ヴラマンク

『赤い木のある風景』1906

ところで、『サン=ドニ風景』の第一印象はどんな感じだったでしょうか? 筆者は、横半分に鏡写しのような絵だなと思いました。地上の建物が主なのか、水面に映る建物が主なのか分からなくなるくらいです。水面の映り込みは、普通もう少し控えめに描きそうなものですが、そこはフォーヴィスムの画家ヴラマンクですね。

この絵は川の水辺を描いたものでしょうか?湖かもしれませんね。ということで、サン=ドニの地図でそれらしい場所がないか探してみました。丁度、20世紀初頭のサン=ドニの地図がありました。

向かって右下から左上に流れる川があります。川の中をよく見ると、「Canal S. Denis」の文字が見えます。canalと言えば運河のことです。川のように見えますが運河だったようですね。そしてこの運河はセーヌ川に流れ込みます。

その他、適当な川や湖は見当たりませんでした。多分、『サン=ドニ風景』の水辺は、「サン・ドニ運河」の水辺を描いたものではないでしょうか? 運河だとすると、川の流れがそれほど激しくないと考えられるので、あのように建物がはっきりと映り込むのも納得です。

20世紀初頭のサン・ドニ運河がこちら。水の流れをあまり感じません。

現在のサン・ドニ運河がこちら。

こちらも穏やかな水面です。水辺の景色や建物が映り込んでいるのがよく分かります。

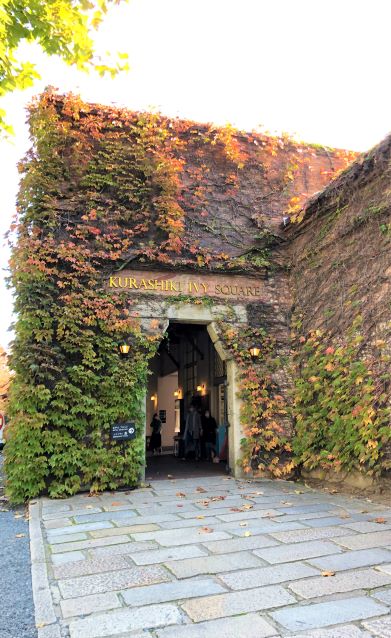

運河と言えば、倉敷川もかつては運河(過去記事、倉敷川の水源、続・倉敷川の水源)でしたよね。美観地区内の倉敷川の水の流れもとても穏やかで、柳や白壁が見事に映り込みます。無風だとさらに鮮明に映り込み、まるで鏡のようです。ちなみに夜景(過去記事、美観地区の夜の写真①)がおすすめです。

『サン=ドニ風景』の水辺が、運河の水辺なのかどうか、もちろん断定はできませんが、筆者は運河推しです。

モーリス・ド・ヴラマンク

『湖』1913

この湖は、アルプスの麓の町アヌシーのアヌシー湖 と考えられいるそうです。『サン=ドニ風景』の構図とよく似ていますね。しっかり建物が水面に映り込んでいます。

水鏡状態になるのは、やはり湖か運河でいいのではないかと思っています。