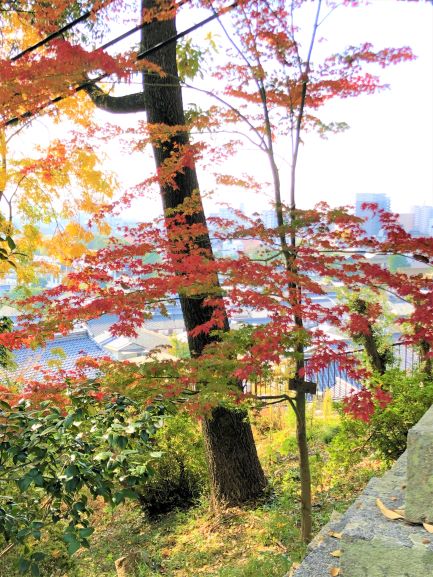

すっかり寒くなりました。冬は、実は熱帯魚たちにとっては良い季節なんです。熱帯魚なのになぜ?と思いがちですが。 一般の熱帯魚たちの飼育に適した水温は、25℃~28℃あたりです。夏の室温が30℃を超えてくると、同時に水温も上がってきてしまいます。小型水槽だともろに室温の影響を受けます。水温を下げるために、専用のファンを回したり、クーラーで室温を保ったり、ビニール袋に入れた氷を浮かばせてみたりと、 色んな方法で対処しますが、これがなかなか大変なんです。

水槽が大型になるほど室温の変化に影響されにくくなるので、熱帯魚飼育の初心者には60㎝水槽がお勧めです。水温の管理がしやすいという利点から、ショップでも60㎝水槽を勧められることが多いと思います。

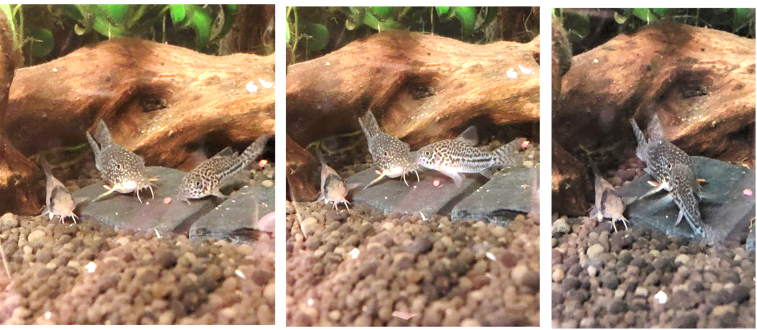

コリドラスたちが仲良く集まっていました。

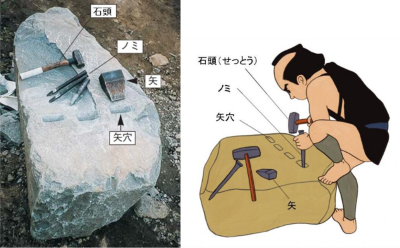

平たい石(水草のリシアを巻き付けるための石)の上に、向かって左から、パンダ、ステルバイ、ジュリーが何やら集まって来ています。ジュリーの動きに注目してみてください。ステルバイの横顔を突いているのに、全くステルバイが反応しないので、目の前に移動して存在をアピール。その後もめげずにステルバイの周りをチョコチョコ動き回るジュリーがとても可愛かったです。

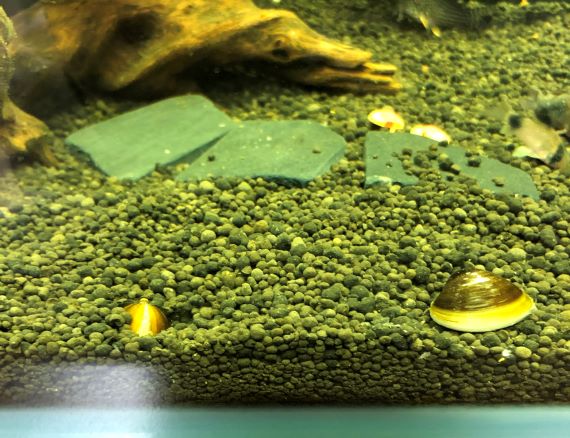

スーパーで島根県産の大和シジミを買ったので、また入れて見ることにしました。今度は2つだけです。砂抜き状態にして10分、硬く閉じたままのシジミと、中身の「足」(過去記事、番外編:自宅水槽のシジミ、番外編:生き残っていたスーパーのシジミ)が出てきているシジミをそれぞれ1つずつ投入です。

向かって左が硬く閉じたシジミで、中身の「足」が出ていたシジミが右です。

なんだなんだとすぐにやって来たのはジュリーでした。

砂抜きの際に、硬く閉じていたシジミの方は、どんどん潜って行きました!これは過去の経験上、生き残る可能性大です。

右側の「足」が出ていたシジミは、何時間経っても潜りませんでした。そのため、コリドラス大集合の中心にいるはめとなりました。

向かって左からパンダ、ジュリー、ステルバイ、手前に赤コリです。ちなみにパンダが突いているのはコリドラス用の丸いエサです。

そして、砂抜きの段階で「足」が出ていたシジミは、3日後このようなことに。👇

こうなったらこのシジミはもうだめです。

今回の結果から、熱帯魚水槽に入れても生き残るタイプのスーパーのシジミの特徴をちょっと考えてみました。まず、砂抜きの段階で硬く閉じているシジミです。これはちょっと意外でした。すぐに中身の「足」が出てくるタイプの方が適応するような気がしていたからです。次に、水槽投入後、しばらくしてどんどん潜って行くタイプのシジミです。これは前回もそうでしたよね。結局生き残ったのはこのタイプのシジミでした。シジミ投入から現在10日経過しましたが、まだ元気にしています。

何度か繰り返し実験しないと、結論とは言えないので、気長に時々、砂抜きの段階で硬く閉じているタイプと「足」が出て来ているタイプの2パターンのシジミを水槽へ投入してみようと思っています。筆者の密かな自由研究です。

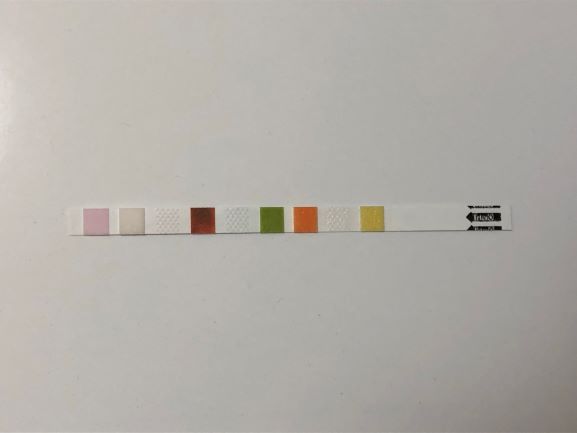

水質検査をしてみました。

どの数値も問題なしでした。

※過去記事(番外編:再び水槽の水質検査)

こっちをじっと見ていました(^-^)