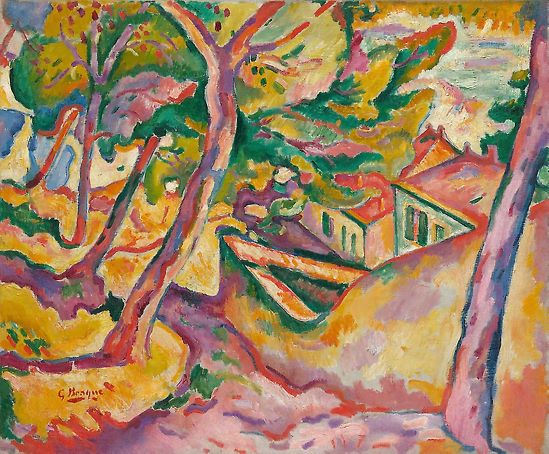

空に色があるなと思いました。

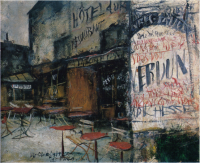

佐伯祐三(1898-1928)

『パリ街景』1827

【鑑賞の小ネタ】

・亡くなる前年の作品

・全体的に色がある

・建物の黄色が印象的

最晩年の作品です。きっとモンパルナス(過去記事、大原美術館:『広告“ヴェルダン”』佐伯祐三) のどこかの通りの絵だと思います。2回目の渡仏では、モンパルナス大通りにアトリエを構えていて、ポール・ロワイヤル大通り周辺で「カフェ・レストラン」の連作を制作しているので、この通りもその辺りを描いたものではないかと思っています。

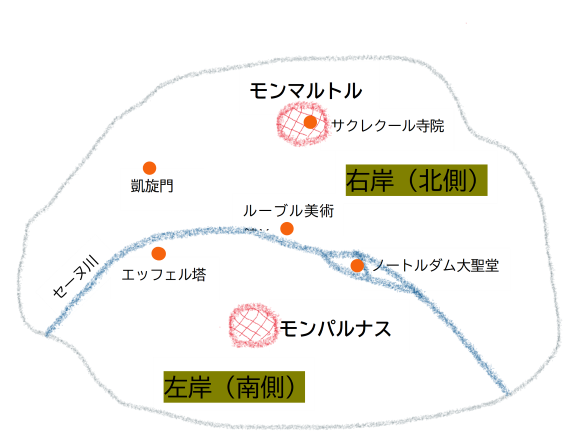

大原美術館所蔵の佐伯祐三の作品『広告“ヴェルダン”』より、全体的に色があるなと思いました。空の色が灰色ではなく、青色(空色)ですね。

佐伯祐三は結核に侵されていました。そのことが関係しているか定かではありませんが、1928年6月に自殺未遂を起こしています。その後、精神病院に入院し、8月に衰弱死します。佐伯祐三の作品は、全体的に、抑え目な色彩が多いと思いますが、最晩年は黄色やオレンジ色など、インパクトが強い色を使っている感じがします。

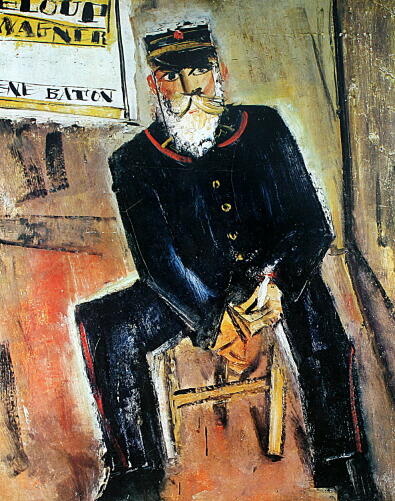

『郵便配達夫』1928

『郵便配達夫』は佐伯祐三の代表作で、この配達夫は最後にして最高のモデルだったようです。佐伯祐三の妻の米子によると、後にも先にもこの時にしか姿を現さなかったということで、あの人は神様ではなかったかと回顧したそうです。

『黄色いレストラン』1928

『黄色いレストラン』は野外で描いた最後の作品とされています。大原美術館の『パリ街景』の黄色の建物は、この「黄色いレストラン」ではないかとちょっと思ったのですが、どうでしょう?

『ロシアの少女』1928

『ロシアの少女』のモデルは、ロシアの亡命貴族のダフィエという娘だそうです。絶筆とされています。

どの作品も、黄色とオレンジ色(赤色)が印象的です。精神は衰弱して行きましたが、最晩年にエネルギーを感じる色を使用した佐伯祐三の心情を想像すると、色々と考えさせられます。

絵画には色んな思いが込められているものですね。