「UBEビエンナーレ」、聞いたことがあるでしょうか? ビエンナーレとは、1年おきに開催される美術の展覧会のことですね。似たような言葉で、トリエンナーレがありますが、こちらは、3年に一度開かれる美術展覧会を意味します。ちなみに2010年から開催されている国内最大規模の国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」は何かと話題ですよね。

今回、機会あって山口県宇部市にある「ときわ公園」へ行ってみました。公園のあらゆるところに大型のオブジェ(野外彫刻)が設置してあるので、これはラッキーと思って見て回りました。そして途中で、「UBEビエンナーレ」のメイン会場であることに気づいた次第です。「UBEビエンナーレ」自体は聞いたことがあったのですが、ときわ公園が会場だったと認識していませんでした。「UBEビエンナーレ」目当てで行ったわけではなかったので、とても得した気分になりました。

ときわ公園へは、最寄りの駅(宇部新川駅)からバスに乗って行ったのですが、道中、ボーッとしていられませんでした。街のいたる所に立派なオブジェ(野外彫刻)があったからです。あっちにもこっちにもです。後で調べて分かったことですが、歴代のUBEビエンナーレ入賞作品は、市街地や公園などに設置されているとのことでした。納得です。

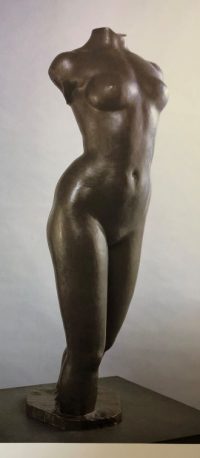

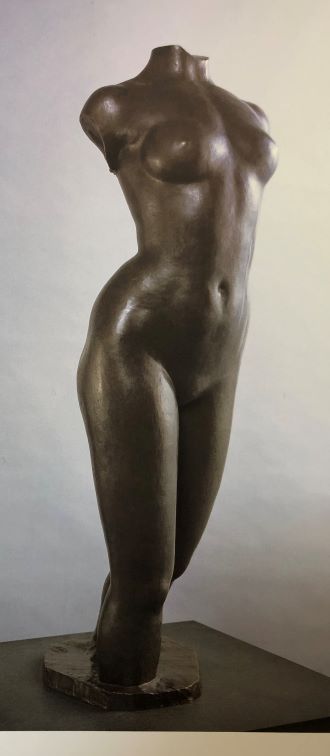

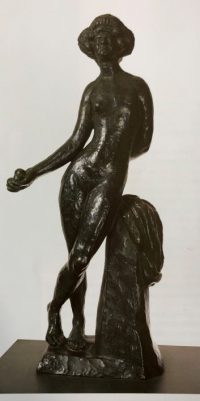

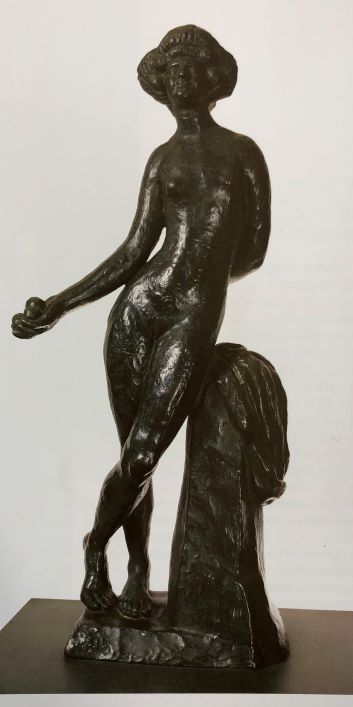

ときわ公園内の「彫刻の丘」で印象に残った作品をいくつか紹介します。

『はじまりのはじまり』2019

第28回UBEビエンナーレ 大賞(宇部市賞)

『深夜バス』2011

第24回UBEビエンナーレ 宇部興産株式会社賞

『底流』1991

第14回現代日本彫刻展 大賞(宇部市賞)

『catch and release』2017

『ク・ラ・ゲ・だぞー』

第28回UBEビエンナーレ 毎日新聞社賞

以上、ほんの一部です。まだまだたくさんの彫刻作品が野外展示されていました。外国人アーティストの作品もありましたョ。

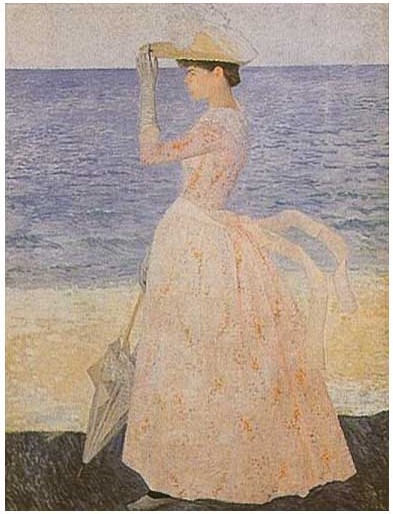

ときわ公園の目の前には常盤湖とい大きな湖が広がっています。あいにくの天気だったのでちょっと残念でしたが、素晴らしいロケーションだと思いました。 曇り空の色が、真っ青な空色になったと想像してみてください。 きっと彫刻の見え方も随分違ってくるのでしょうね。

彫刻を見て回ると結構歩くことになります。ちょっと休憩しました。

「彫刻の丘」の近くにある「ときわレストハウス」の2階は無料休憩所となっていて、かなり大きな空間が広がっていました。 それぞれの机の配置も、ソーシャルディスタンスが十分とられたもので、ゆっくりすることができました。

天気が良い日にまた行ってみたいなと思いました(^-^)