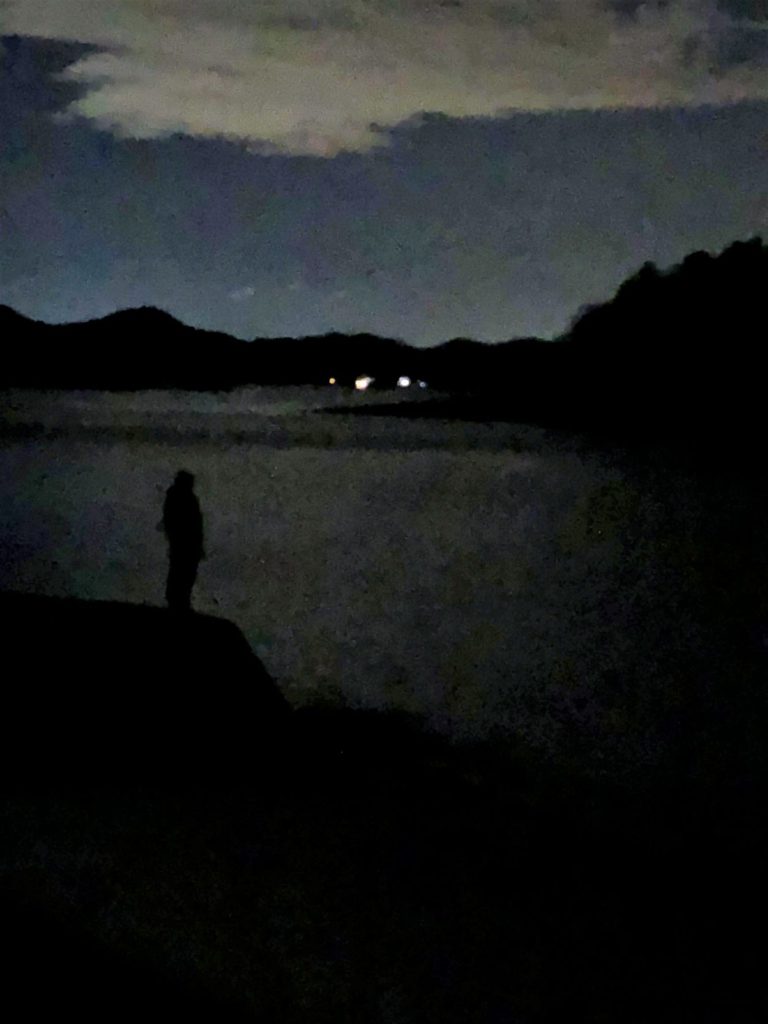

夜釣りに行きました。3月の中旬だったので、まだちょっと寒かったです。

夜釣りでは電気ウキが良い味を出してくれます。小さいので分かりにくいかもしれませんが、写真👆の中でオレンジ色に光っているのがそれです。魚がエサを食べてくれるまで、穏やかな時間を演出してくれます。電気ウキの他に、竿の先に装着する蛍光色の竿先ライトというものもあります。夜釣りは、オレンジ色や黄色、黄緑色の小さな蛍光色の専用器具たちのおかげで、不思議な雰囲気を味わえると筆者は思っています。ただ、3月はまだちょっと寒いですけど…。

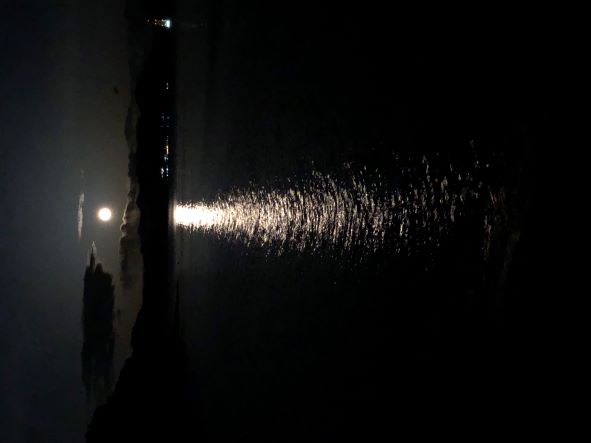

釣りを始めて程なく、月が昇って来ました。

ほんとに美しい満月でした🌕

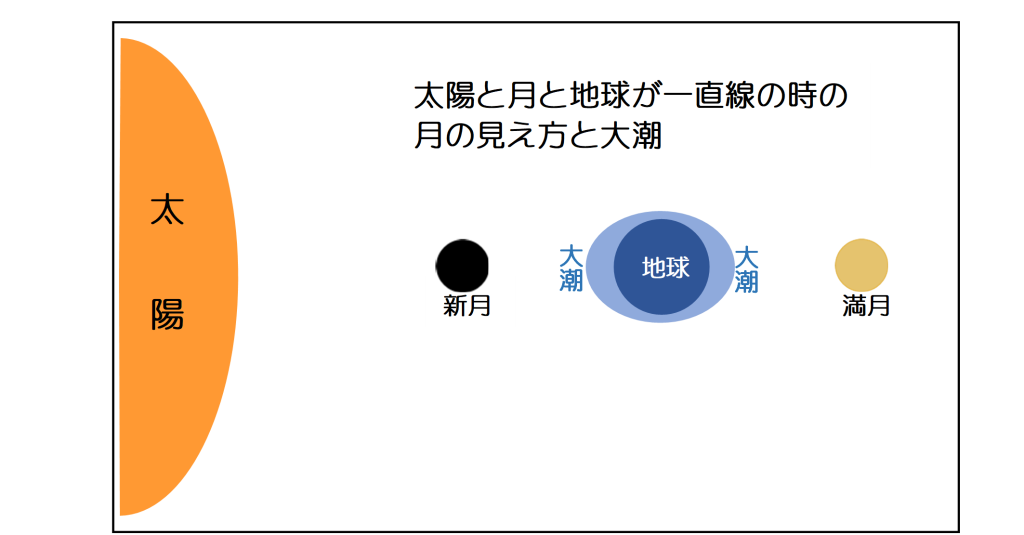

で、思ったんです。そういえば、夜釣りの時、よく満月を見るよなぁと。詳しい方からすれば、釣れるとされる「大潮」の頃に行くわけですから、当たり前のことなんでしょうけれども。(※大潮の時は干満の差が激しく、大量の海水が移動することになります。そのためプランクトンの量が増え、それをエサとする小魚、またそれを捕食する大型の魚という流れが出来上がります。この一連の状況を釣り人は魚の活性が上がると表現します。魚の活性が上がるとエサの食い付きがよくなり釣れるというわけです。)

潮の満ち引きは月が引き起こす現象ですよね。地球上で月に向いた面の海水は月の引力に引かれて少し持ち上げられ、満潮になります(国立科学博物館HPより)。潮の干満を起こす力を潮汐力(ちょうせきりょく)と言います。潮汐力は月と太陽の引力によるもので、太陽の潮汐力は月の半分ほどのようです。

月と太陽と地球が一直線に並ぶ時、満月と新月になります。潮汐力が最も大きくなるのはこの時で、潮差も大きく開きます。これが大潮です。満月の時だけでなく、新月の時も大潮となります。

大潮と満月について調べていたら、引力、重力、遠心力などが絡んだ物理の数式がたくさん出て来ました。そして天体の公転や自転のことも絡めると、かなり難しい話になるということはよく分かりました(*_*) ということで、釣りに行くのなら大潮(満月・新月)の時と覚えておこうと思います(^-^)