晴れの国岡山も、連日暑い日が続いております。

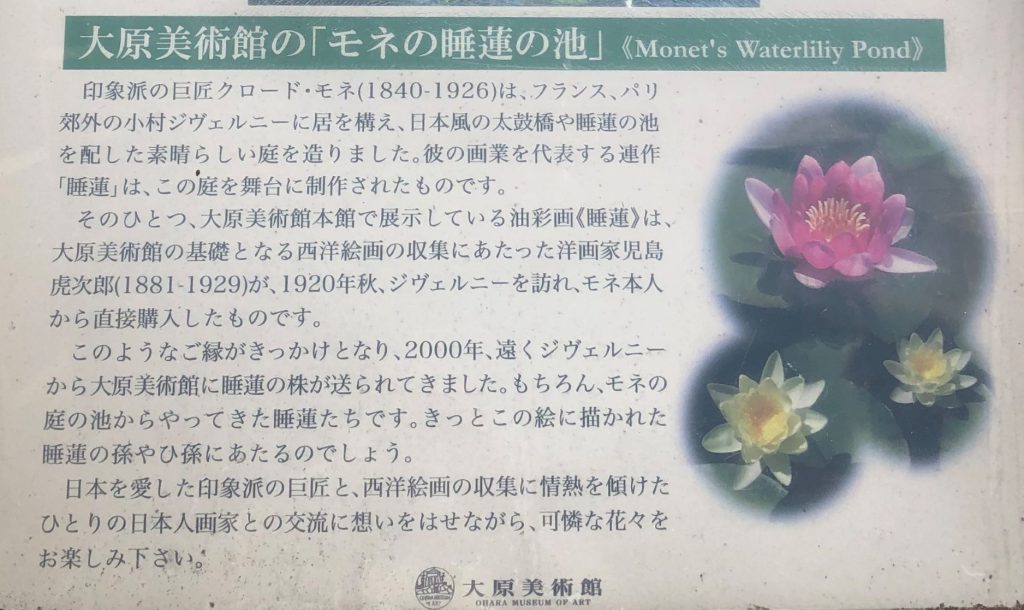

大原美術館の中庭の睡蓮は元気かなと思い、行ってみました。

8月2日撮影なので、少し前の睡蓮たちです。まだまだ見頃でした(^-^)

睡蓮の花に注目しがちですが、葉っぱもなかなか良いと筆者は思っています。何もない水面と葉っぱと花のバランスが絶妙です。年間通しての行き届いた管理の賜物だと思います。水面に映り込む瓦壁も良い味を出していますね。

せっかくなので、倉敷川沿いも歩いてみました。すると、

よくこれを見つけたと自分でも驚きです。

写真中央、分かるでしょうか?

スッポンです🐢 水面から頭が出ています。

見ていたら、岸に上がろうとしていました!

上手に一段は上がることができました。スッポンはクサガメなどのカメと比べて、水中生活に適応していて、水中で長時間活動できるカメなんだそうです。普段は水中にいることが多いタイプのカメということです。そういえば、ぼーっと甲羅干しをしているアカミミガメやクサガメはよく見かけますが、スッポンの優雅な甲羅干しは筆者的にはあまり見かけたことがありません。大抵、人影を感じたら、シャッと水中に入って行きます。

そうしてみると、人目の多い昼間の美観地区で、このスッポンの上陸は、ちょっと珍しいのではないかな?

近くに寄って二段目の挑戦を見守っていたら、

段が高すぎて、仰向けに倒れて水中へ潜って行きました。

甲羅干しなら、一段目までで良かったと思うのですが、二段目も這い上がろうとしたところを見ると、よほどの理由があったのではないかと思いました。調べてみると、産卵期が6月上旬~8月下旬ということが分かりました。地面に穴を掘って直径20~24mmの卵を産むそうです。

仮に産卵が目的だったのなら、あのスッポンの頑張りは納得です。

過去記事でも時々スッポンは登場しています。今回気付いたのですが、見かける場所が大抵この辺りのような気がします。もしかしたら、スッポンにとって重要な場所なのかもしれませんね。