バサバサバサ

倉敷川水源近くがなんだか騒がしい。

あの鳥がまた来てるのかなと思って近寄って見ると、

やはりいましたねぇ。カワウ(過去記事、美観地区:倉敷川の白鳥とカワウ)です。この鳥がやってくると、とにかく白鳥のオスが大フィーバーします。さっそく始まりました。

白鳥の目線の先にカワウがいるのを確認できるでしょうか?すごい勢いで追い掛け回します。カワウはもう慣れっこなので、すぐには去りません。しばらく2羽の攻防戦が続きます。そんな時、メスの白鳥はというと、

優雅に食事をしています。

そして、その様子を眺める鳥が他にも👇

たくましい鳩たちです。

食べ残った白鳥のエサを、当たり前のようについばんでいる姿をよく見かけます。

前置きが長くなりましたが、

今回、感心したシーンがこちらです👇

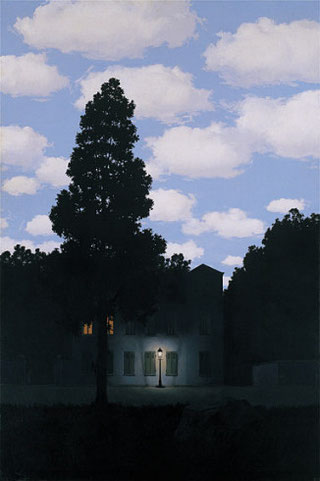

カワウをやっとの思いで追い払ったオスが、速攻でメスの元に戻り、しばらくこの状態だったんです。2羽の首と頭でハート型を作っているようにも見えますね。様々な生物(動物や昆虫)の作り出すハート型シーンはよくメディア等で取り上げられますが、実際に目撃すると、おーって感じですョ。何か話をしているようにも見えますね。

「カワウは追い払ったからもう大丈夫。食事はできた?」とかでしょうか。または、このメスは結構クールなので、一方的に話しまくるオスの武勇伝をそうかそうかと聞いているのかもしれませんね(^-^)

何れにしても、美観地区の白鳥はとても仲良しです♡