どこでも見かけるキク科の雑草「オニタビラコ」です。こんな風に石垣から伸びていたらなんだかいい感じです。細い茎は20㎝から1m程にもなるようです。「オニタビラコ」は「大柄なタビラコ」の意とありました。ちなみに、タビラコは「コオニタビラコ」のことで、別名「ほとけのざ」です。春の七草の1つですね。ここでややこしいのが、こちらの雑草です👇

よく見かける雑草ではないでしょうか。この雑草も「ホトケノザ」と言います。春の七草として間違われることも多いようです。毒性はないようですが食用ではないので食べない方がいいですね👍

「マツバウンラン」は海外から日本に入ってきた植物のようで、国立環境研究所の「侵入生物データベース」にも載っているそうです。この雑草も茎がシューッと伸びていて、花はちょっとウンランに似ていて、松葉のような葉が茎に沿って生えています。名前の通りというわけです(^.^) この写真では見逃しそうなほど細くて繊細な1つの雑草ですが、群落になると見応えがありそうですね。

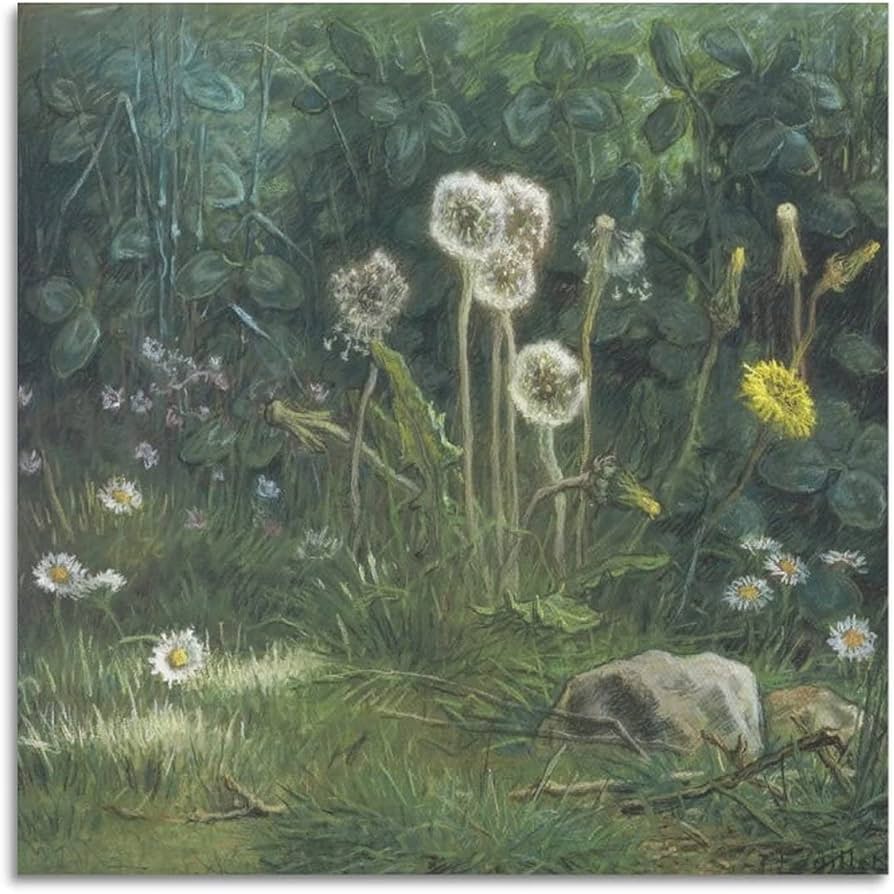

綿毛と黄色いタンポポの花の組み合わせがやっぱり良いですよね。「種まく人」1850で有名なミレーも描いています👇

ジャン=フランソワ・ミレー(1814―1875)

「たんぽぽ」1867―1868

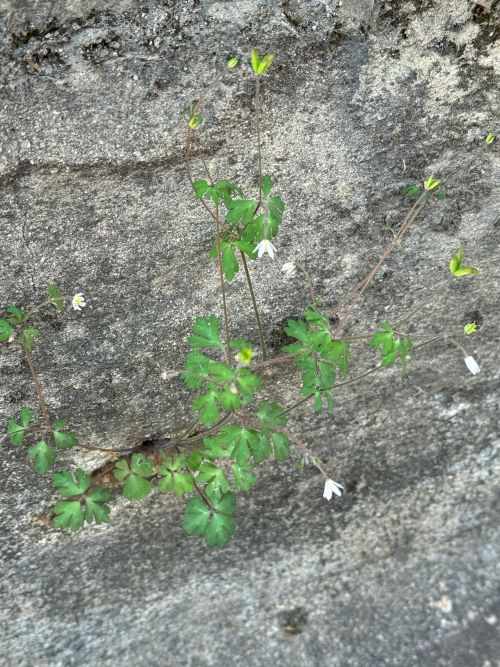

「ヒメウズ」という多年草の雑草です。見逃しそうなとても小さな白い花を咲かせます。地下茎(塊茎)を作るようで、見た目と違ってなかなか逞しいですね。中国では生薬として利用するそうですが、毒性があり草の汁が皮膚に付いたら炎症を起こすこともあるため注意が必要です。

ワスレナグサよりも花の色が薄く、花の大きさも小さい「キュウリグサ」という雑草です。葉をもむとキュウリのような香りがすることからその名が付いたとされています。筆者もちょっともんでみました。なんとなくキュウリって感じでした。ところでよく、ワスレナグサかキュウリグサかどっち?となるみたいですが、ワスレナグサの方が花も大きく色も濃いので派手な印象です。意外と間違わないのではないかと思います。地味なワスレナグサだなと思ったら、それはきっとキュウリグサだと思いますョ(^.^)

紫色のスミレはよく見かけますが、このスミレは「アリアケスミレ」という白色のスミレです。ぱっと見は白い花ですが、花びらをよく見ると濃い紫色のスジが入っています。ところで、筆者が見つけたアリアケスミレは白色でしたが、薄紫や薄ピンク等、花の色は変化に富んでいるようです。それはまるで有明の空のように変化するということで、この名が付きました。

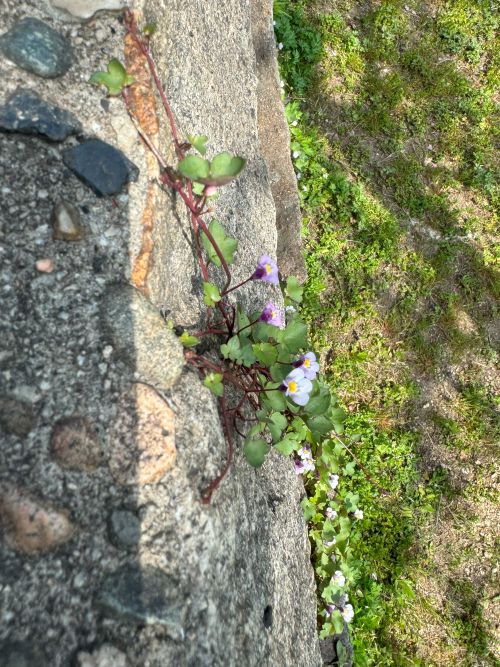

ヨーロッパ原産の「ツタバウンラン」です。日本には園芸植物(ロックガーデン用)として大正初年(1912年)に渡来したようで、帰化植物の1つです。石垣の隙間などに生えることが多いそうです。本来園芸用だっただけあって、花も葉もなかなかきれいなのですが、国立環境研究所の侵入生物データベースにしっかり載ってました。そうしてみると、在来種の雑草たちと比べて、なんだかギラっとして見えてきました。

散歩中に見かける雑草が筆者は結構好きなので、いくつか本を読みました。その中でも特に興味深かったのがこちら👇

『面白すぎて時間を忘れる雑草のふしぎ』

稲垣栄洋

三笠書房 王様文庫

『散歩が楽しくなる身近な草花のふしぎ』

稲垣栄洋

三笠書房 王様文庫

雑草の見方が随分変わると思いますョ(^.^)

雑草ではありませんが、倉敷アイビースクエアのメタセコイアの新芽が見頃です。

そしてこちら。

阿知神社の参道で見つけたタケノコです。アスファルトを突き抜け力強いですね✨