美術ファンの間では有名な話ですが、紹介したいと思います。

19世紀末、フランス絵画界で日本ブームが巻き起こりました。ジャポニスム(仏:japonisme)です。英語ではジャポニズム(英:Japonism)と表記されます。絵画の中に日本的なものが描かれたりと、日本の文化は西洋人にとってなかなかのインパクトだったようです。なかでもゴッホは、浮世絵をそっくりそのまま油絵で模写しました。

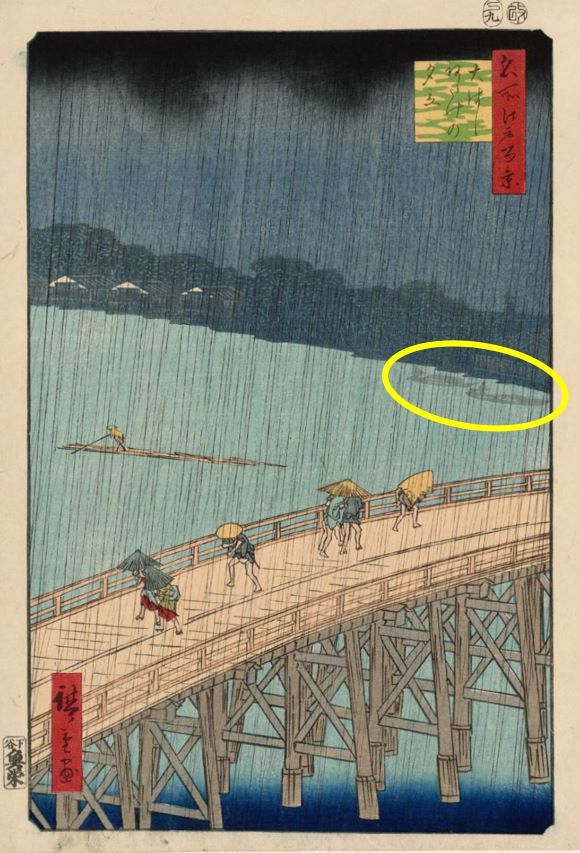

まず1つ目👇

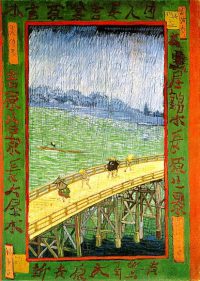

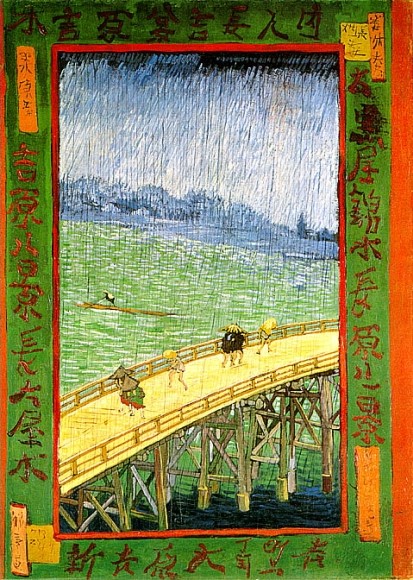

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890)

「雨の中の橋(広重の模写)」1887

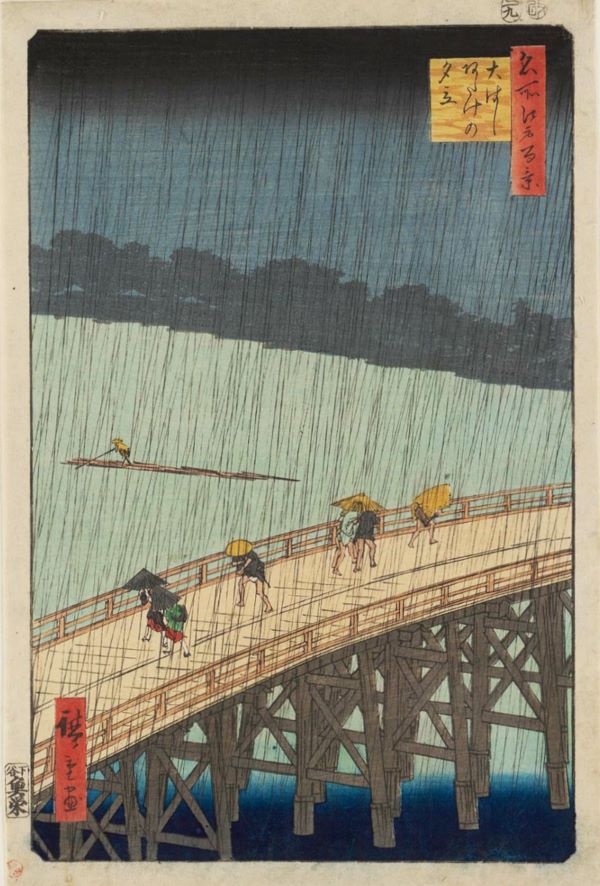

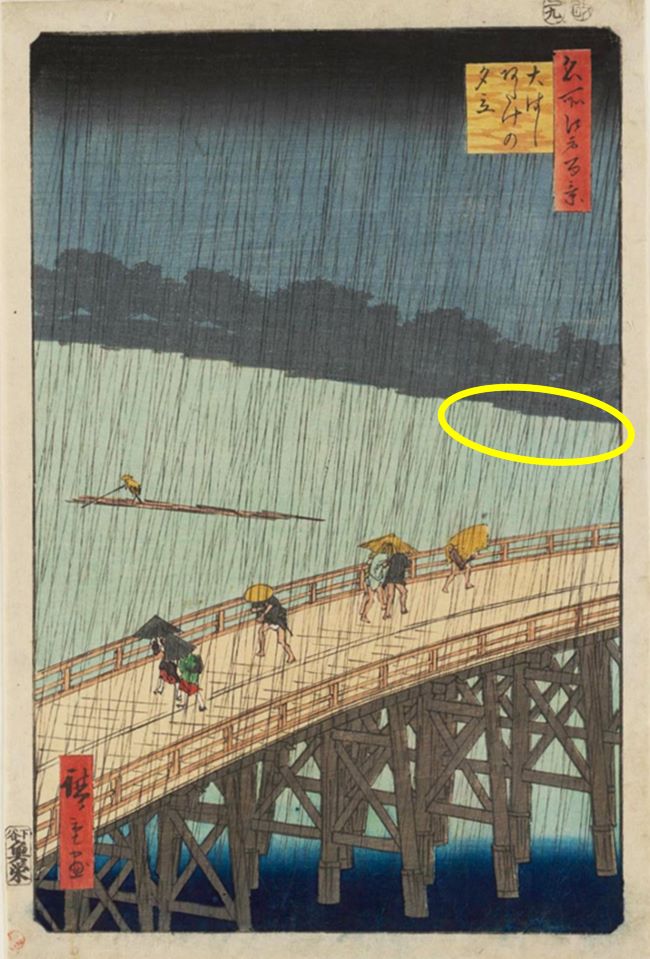

こちらの浮世絵を模写したものです👇

「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」1857

ゴッホの作品には「額」の部分も描かれていますね。漢字らしきものが描き込まれています。額の装飾に見えたのでしょうか?

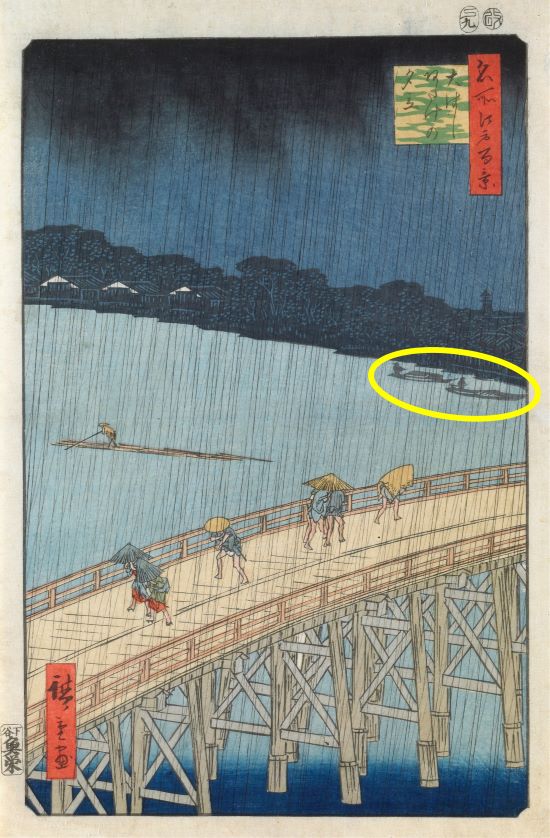

ところで、「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」には次のような作品があります👇

黄色のだ円の中に船が2艘(そう)見えます。初摺はこうだったのかなと思いましたが、この版は初摺の前の試し摺りではないかという見解がありました。上部の黒い雨雲の様子も前出のものとは随分異なっていますね。ちなみにこの浮世絵の題名には(船二艘)と記されています。

2艘の船がちょっと薄くなっているものを見つけました。黒い雨雲の様子もさらに違ってますね。かなり波打ってますョ。見映えを色々模索していたのでしょうか?

2艘の船は完全に消失しています。黒い雨雲はもう波打ってませんね。ついに納得の行くものが完成した!といったところでしょうか?

個人的には船が2艘あっても良さそうに思うのですが、広重は消したんですね。なにかそこに事情があったのでしょうか? この作品につていはタイプの違う仕上がりの版が多いため、初摺や試し摺りの真相等、諸説あるようです。ただ、もっとも世に出回っているのは、ゴッホが模写した船が無いタイプのものなので、きっとこれが完成形なのでしょう。

浮世絵は版を重ねる過程で、その時の事情や要望により、多少の変更を加えることができます。版の明らかな変化が確認できる(船が無くなる等)時、実際の出来事(史実)と照らし合わせてみて、この時どんなことが起きてこのように仕上がった(仕上げなければならなかった)等、その浮世絵の背景を色々想像することができると思います。とても興味深いです。

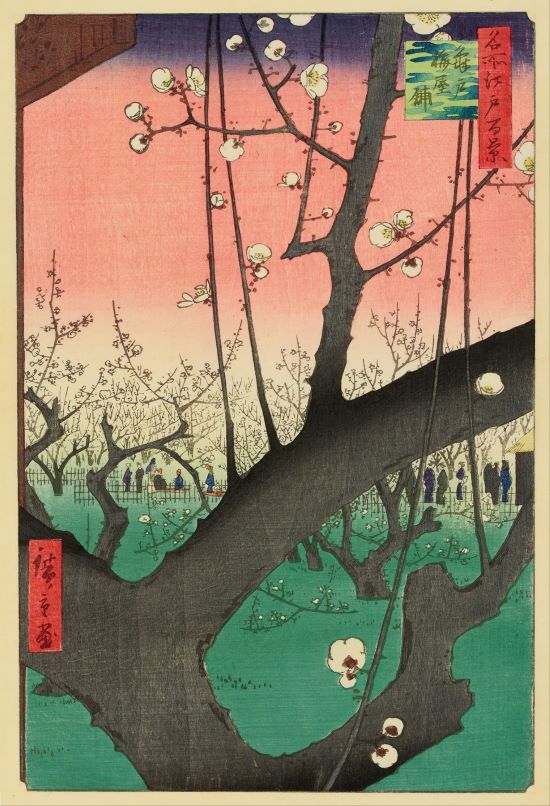

2つ目はこちら👇

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890)

「梅の花(広重による)」1887

そしてこちらの浮世絵を模写しました👇

「名所江戸百景 亀戸梅屋舗(かめいどうめやしき)」1857

ゴッホはここでも漢字入りの「額」を描き込んでいますね。細部にわたってきっちりと模写されています。前景の梅の幹のアップ、幹の間から見える遠くの人々、かなり攻めた構図になっています。ゴッホの目にも留まるわけですね。斬新で大胆な構図取りといえば葛飾北斎(1760年―1849年)を思い出される方も多いと思いますが、歌川広重(1797年―1858年)も素晴らしい✨ ちなみに、同じ時代を生きた二人ですが、葛飾北斎の方がかなり先輩です。

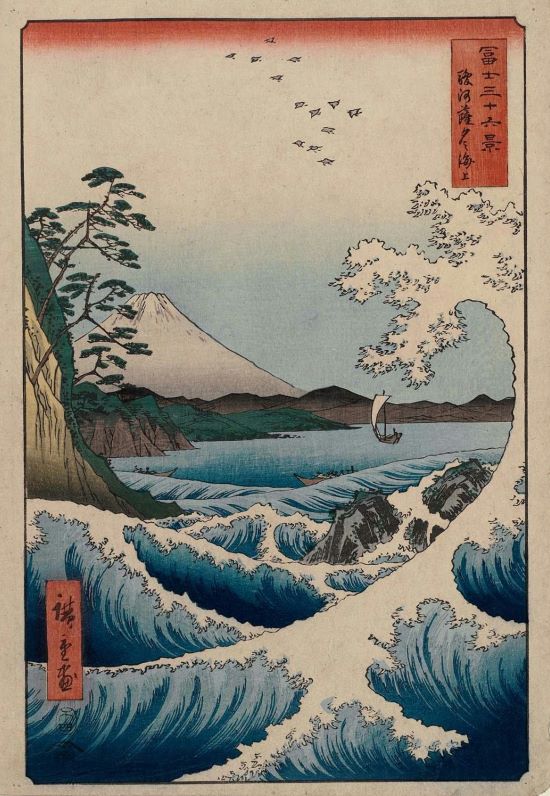

ちょっと逸れますがこちら👇

「冨士三十六景 駿河薩タ之海上」1859

大きな波と富士山、船も見えます。葛飾北斎の「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」英語圏の通称「グレートウエーブ」が思い出されます。歌川広重(当時の多くの絵師たち)が葛飾北斎をとても意識していたことがよく分かりますね。

ゴッホの浮世絵模写に戻ります。

3つ目です。投稿記事(浮世絵と西洋絵画②)へ続きます。