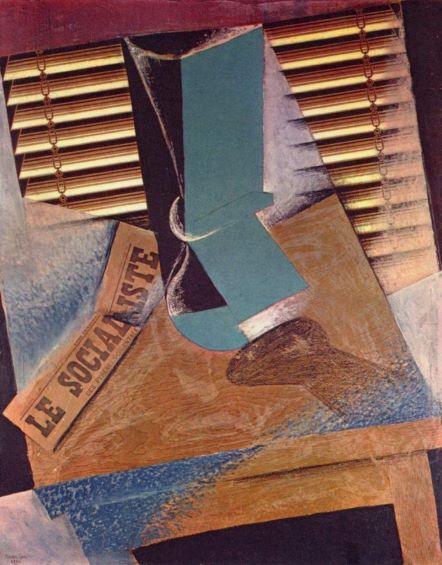

この色合いがとても好きです。

ホワン・グリス(1887-1927)

『コップと瓶』1917

【鑑賞の小ネタ】

・キュビスムの画家

・ピカソのアトリエの近くに住んだ

・コラージュの作品あり

・黄金分割を重視

グリスは、キュビスム(様々な視点から見た面を1つのキャンバスに収める)の代表的画家パブロ・ピカソやジョルジュ・ブラックの影響を大きく受けた画家で、ピカソと同じスペイン出身です。ピカソやブラックの近くに住んでいたこともあるようですョ。

大原美術館の『コップと瓶』は油彩画ですが、コラージュ作品も多く手掛けています。コラージュとは、フランス語でのり付けを意味する言葉で、新聞の切り抜きや壁紙、書類などを組み合わせて作品にします。次の作品はグリスの1914年のコラージュ作品です。

ホワン・グリス

『ザ・サンブラインド』1914

コラージュ、グワッシュ、木炭、チョーク

次の作品はピカソの1912年のコラージュ作品です。

パブロ・ピカソ

『グラスとシュズの瓶』1912

コラージュ、グワッシュ、木炭

よく似ていますね。

グリスは黄金分割を重視していたようです。 黄金分割とは、線分を2つの部分に分割するとき,線分全体の長さと大きな部分の長さの比が,大きな部分と小さな部分の長さの比と等しくなるようにすることです。 線分 AB上に点 Pがあり、AB:AP=AP:PBまたは AB×PB=AP²ということですが、ちょっと解り辛いですよね。よく耳にする黄金比の世界の話なんです。最も近い整数比は2:3となっています。ハガキをイメージしてみてください。縦100ミリ×横148ミリで、縦横比はほぼ2:3になっていますね。A4のコピー用紙にしても、縦210ミリ×横297ミリでちょっと誤差はありますが、2;3となっています。きっとこの2:3というサイズが納まりが良いと人は感じるのでしょうね。

また、色彩にもこだわっていたようです。

『バイオリンと新聞』1917

正反対の位置にある色を補色、正反対の色の隣近辺の色を反対色と言います。大原美術館の『コップと瓶』はそうでもないのですが、『バイオリンと新聞』では茶色や黄緑色の中に青色が塗られていて、補色・反対色の概念を取り入れているのが分かります。

筆者は基本的に同系色が好きなのですが、補色・反対色を作品の中に取り入れた方が、絵にアクセントが付いて目に留まるような気がします。ファッションで言えば、差し色という感じでなんだかセンス良く見えてきます。色彩の世界も奥深いですね。

【豆知識】

向かい合わせにある色(補色)を混ぜると灰色になります。