マネの絵は、どこかで見たことがあるような作品が多いと思います。いくつか紹介したいと思います。どの絵も色々と議論され続けているものばかりですョ。

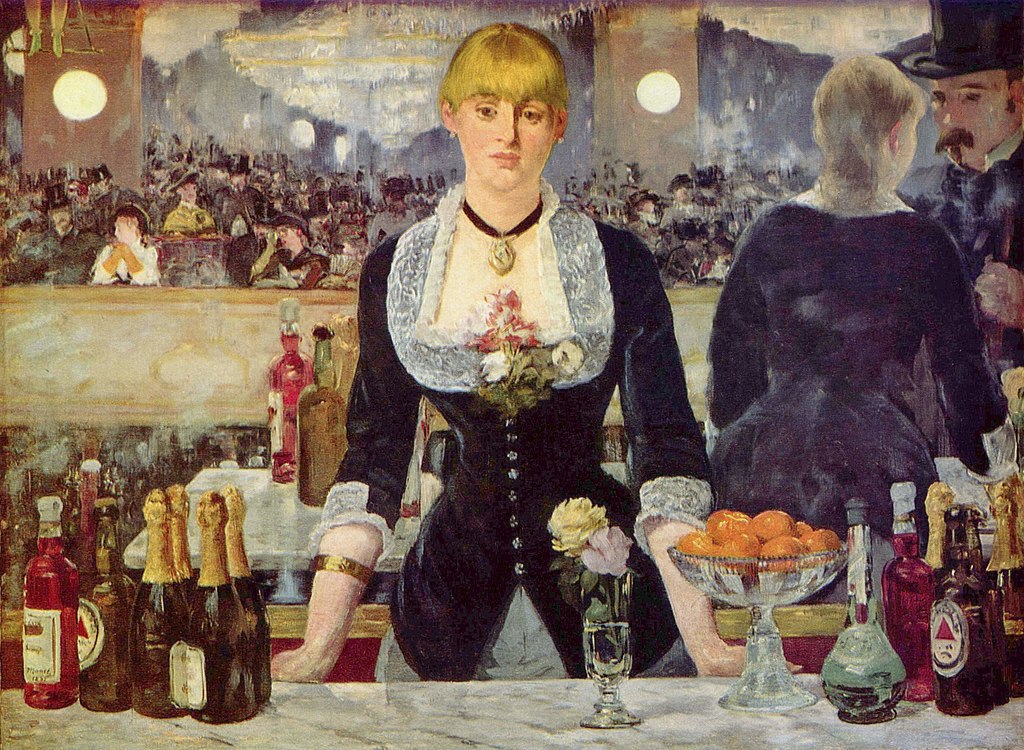

『フォリー・ベルジュールのバー』1882

マネは印象派の画家たちと深く関わった人物ですが、8回開催された印象派展には一度も参加していません。サロン(官展)で評価され、入選することにこだわったようです。

『フォリー・ベルジュールのバー』はマネの最後の大作です。 最も教科書に載る作品なのではないでしょうか。 中央の女性の後ろ姿が向かって右側に描かれていることから、後景は鏡に映るバーの様子だということが分かります。鏡だと思って改めて見てみると、鏡に映ったテーブルやビンが描かれていることに気づくと思います。そして、この絵で最も議論の的となるのは、右端のシルクハットをかぶった男性の存在と中央の女性の表情だと思います。男性は何者で実際の立ち位置はどこなのか、女性はどこを見てどんな気持ちでいるのか、2人は何を話しているのか等々。また、作品全体が、物理的にも心情的にも色々な視点で描かれていることにも注目です。

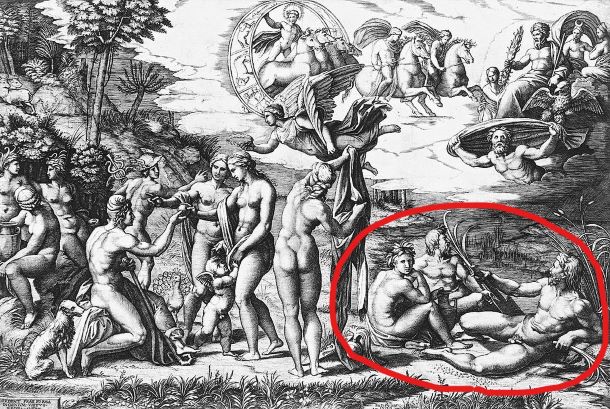

『草上の昼食』1863

『草上の昼食』は1863年のサロンに出品されましたが落選しています。 現実の女性の裸体を描いたということで批判されたのです。 アカデミック絵画では、女性の裸体は、神話や歴史上の人物を題材として描くものでしたから。 マネの思いきった試みだったと思います。 でも、構図はアカデミックなんです。

『パリスの審判』1515年頃

ギリシャ神話の『パリスの審判』の一場面です。赤で囲まれた3人の構図が、マネの『草上の昼食』の前景の3人とそっくりですね。

『オランピア』1863

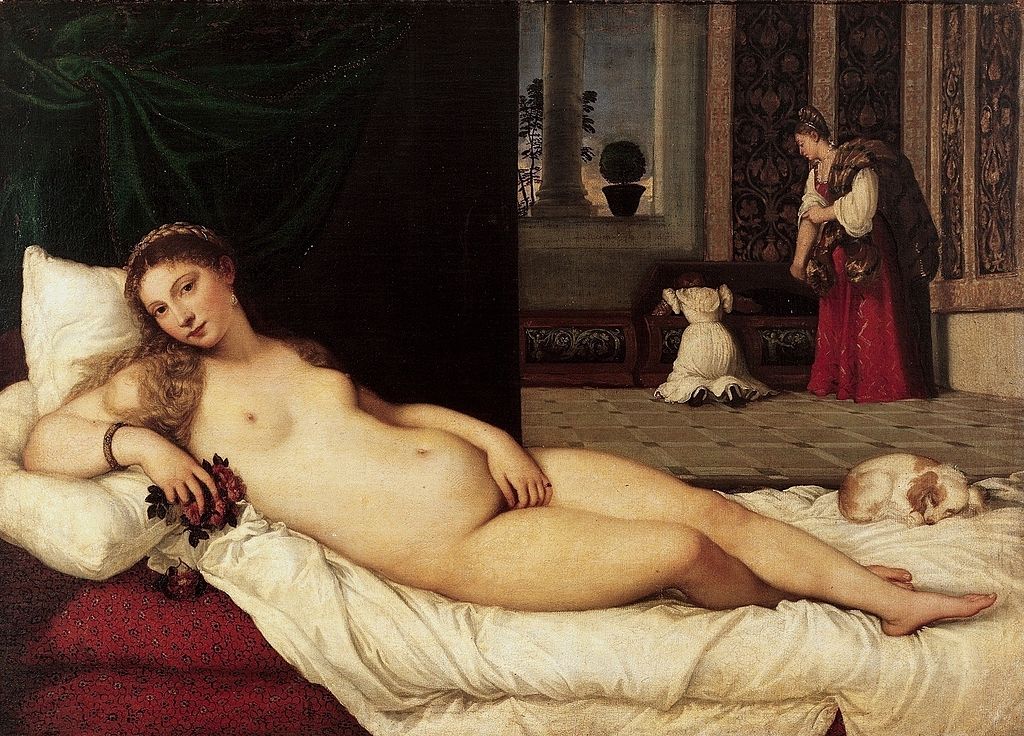

『オランピア』は1865年のサロンに出品されて入選しています。『草上の昼食』と同じく、現実の女性の裸体が描かれているので批判されました。でも、構図はやはりアカデミックなんです。

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ(1488-1576)

『ウルビーノのヴィーナス』1538

ティツィアーノ(盛期ルネサンスの巨匠)の描いたヴィーナスです。構図がとてもよく似ているのが分かります。どちらも女性の裸体を全面に描いたものですが、全く異なった評価を受けたということですね。パリの高級娼婦(オランピア)とヴィーナスを同じような構図で描いたということになるので、当時としたらざわついてもしかたなかったかもしれませんね。

『笛を吹く少年』1866

『笛を吹く少年』は1866年のサロンに出品されましたが落選しています。この作品は、なぜ評価されなかったのでしょうか? 当時のアカデミックな絵画の常識では、背景を描き、物語性を絵画にもたせることが重要でした。ところが、この絵は何もない所に少年がただ笛を吹いて立っているだけだったのです。画壇がざわついたことでしょう。

ところで、少年の左足の影に注目してみて下さい。斜め後方に影と平行してサインが書かれているのが分かりますよね。この位置にサインを書くのは珍しいと思いますが、この位置のおかげで、奥行きが出てきます。そして、何もない所に地面を感じることが出来るのです。凄いですね!

マネは画壇に挑戦した画家だと思います。「印象派の父」「近代絵画の父」と言われる理由がよく分かります。教科書にもよく採用されるわけですね。