鶴形山がかつて島だった名残りを探して歩いた時に見つけた植物です。主に海岸沿いに生息する種類の植物の他にも、いろいろ生息していました。

常緑性の多年草ヤブランです。耐寒性と耐暑性が強く、日なたから日陰まで場所を選ばす、ほんとに丈夫な植物のようです。日本には、ヤブラン、ヒメヤブラン、コヤブランの3種が自生しているそうです。

ツユクサ科に分類される多年草ヤブミョウガです。里山に自然に生える野草で、葉の形がミョウガに似ていたのでこの名が付けられたそうです。ミョウガはショウガ科で、ヤブミョウガとは関係ない植物です。

このヤブミョウガは、過去記事でも紹介しました「阿知の藤」の下に群生していました。

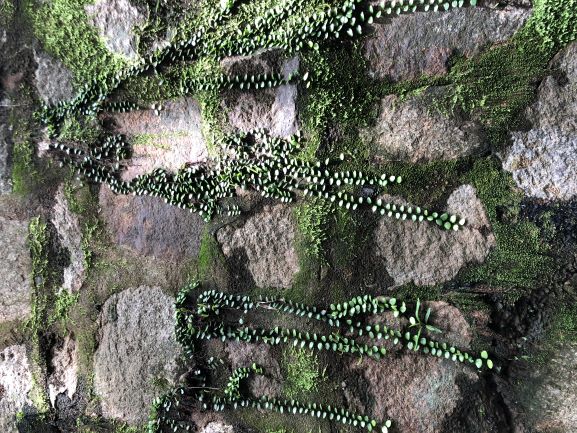

シダ植物のマメヅタです。丸い葉がとても印象的です。樹木や岩に着生しますが、山の道路沿いにも出現するようで、車道ののり面のコンクリートや石垣にも見られることがあるそうです。異名も、マメシダ、マメゴケ、イワマメ、マメヅル、イシマメと色々あります。全ての名前にマメが付いてますね。実際に見ると、ほんとにマメが連なっているみたいで可愛いですョ。

このマメヅタは、鶴形山を下っている時、道路沿いの石垣で見つけました。

きのこの判別はとても難しいのですが、多分、オオシロカラカサタケだと思います。カラスと比べて見ても、かなり大きな白いきのこだということが分かります。オオシロカラカサタケだとすると、毒キノコです。よく似たきのこにカラカサタケというきのこがあるようなのですが、カラカサタケは加熱すれば食べられるそうです。何れにしてもきのこを食べる時は要注意です。

後景に、美観地区が広がっています。向かって右後ろに洋風木造建築の倉敷館(観光案内所)が見えますね。 そして、余談なんですが、鶴形山を歩いている時、上から木の実か何か3回落とされました。薄暗い林の下を歩いている時でした。その時カラスの鳴き声がしたので、もしかしたらこのカラスの仕業かもしれないと後で思いました。カラスはほんとに頭のいい鳥ですからね。

阿智神社の手水舎には、季節に合った植物が浮かんでいます。花手水ですね。この日の主役はキキョウでした。境内にもキキョウが植えられていたので、そのキキョウかもしれませんね。