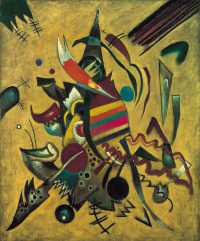

何かが飛んで来て弾けたような絵だなと思いました。

ワシリー・カンディンスキー(1866-1944)

『尖端』1920

【鑑賞の小ネタ】

・カンディンスキーはロシア出身の画家

・美術,建築の学校「バウハウス」の先生

・抽象絵画の先駆者

・絵画理論家でもある

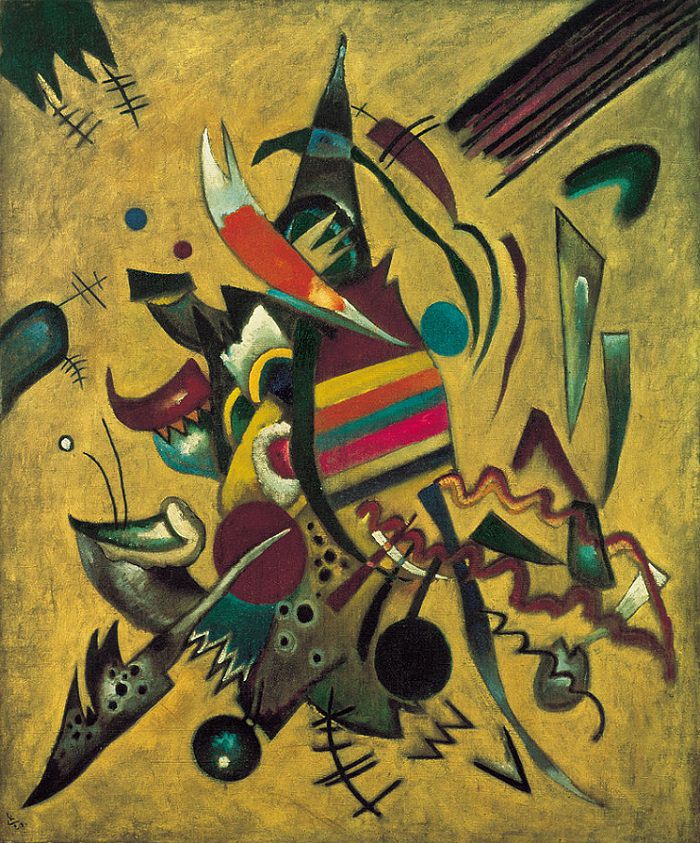

抽象画というと、何を描いているのか今一つよく理解できないというイメージがあるかもしれません。例えば、次の作品。

『コンポジション2 赤、青、黄』1930

どこかで見たことがあるような絵ではないでしょうか? 抽象画家の巨匠モンドリアンの作品ですが、何を感じるかはほんとに人それぞれです。そもそも絵画鑑賞というものはそれで良いのだと思いますが、抽象画は特にその傾向が強い画風だと思います。

そうしてみると、カンディンスキーの『尖端』は、抽象画にしては、比較的特定の何かを感じ取りやすいように描かれているのではないかと思うのですがどうでしょう? 例えば、右上の線の集合から、動き(流れ)が感じ取られます。そして、いくつか球状のものが描かれているのですが、これは何なのでしょうか?その他にも、様々な形のものが描かれていますね。筆者の想像では、右上から飛んで来たいくつかの球が中心の何かにぶつかった結果、尖った破片がそこら中に飛び散った、という感じです。前出のモンドリアンの作品よりは、具体的にイメージしやすいのではないかと思うのです。

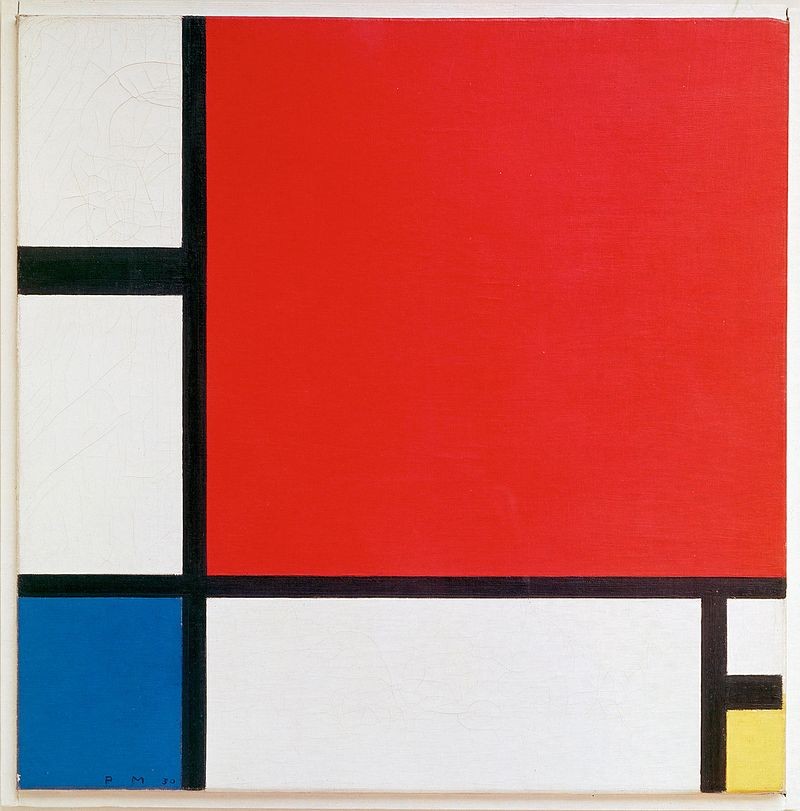

カンディンスキーはロシアの画家です。ドイツ、ミュンヘンで絵の勉強を始めていて、1917年のロシア革命後、ロシアに戻っています。1918年から1921年まで、ソヴィエト連邦の文化的政治の仕事に携わっていて、美術教育と協同したり美術館の改装を行ったりしています。芸術教育に時間を費やしていたため、制作はほとんどしていなかったそうです。『尖端』は1920年に制作されていますので、その頃の貴重な作品と言えそうですね。この頃のその他の作品を探してみました。

『Composition Nr.224(On White 1 )』 1920

ワシリー・カンディンスキー

『赤い楕円』1920

トレチャコフ美術館.jpg)

ワシリー・カンディンスキー

『白の楕円(黒い線)』1919

全体的な印象が『尖端』と似ているように思うのですが、どうでしょう?丸いものと尖ったもの、動きを感じる線。

ところで『尖端』は、戦いをイメージしたものだと聞いたことがあります。この頃のロシアは内戦中(1917年~1922年)なので、そうなのかもしれませんね。そうだとすると、球状のものは砲弾なんでしょうか?戦争がテーマとなると一気にメッセージ性が強くなりますよね。(ちなみに、レーニンは抽象画のような前衛芸術を認めていましたが、スターリンが台頭するにつれて、前衛芸樹は軽視されるようになって行きます。)

カンディンスキーは1921年にドイツに亡命します。ロシアを去るまでの間、モスクワ大学の教授を務めたり、教育人民委員部造形芸術局のメンバーになったりと、美術理論家としてロシアの新しい芸樹の可能性を模索していたようです。そしてドイツでは、「バウハウス( 絵画,彫刻,建築,工芸教育に革新的な方法を用いたドイツの総合的造形学校 )」の教官を務めることとなります。

『尖端』は、ロシア内戦中の、ドイツへ亡命する前の、とても大事な時期の作品だと思います。どんな気持ちで描いたのでしょうね。内面を表現することを重視したカンディンスキーです。描いた時の画家の気持ちを想像しながら鑑賞するのもいいですね。