丁度、「倉紡製品原綿積み降ろし場跡」(過去記事、倉紡製品原綿積み降ろし場跡とセンダンの木)付近を歩いている時でした。大きな何かが飛来!

アオサギです。よく飛んで来るのですが、このアオサギはなんだかほんとに大きかったです。筆者があまりにも寄り過ぎたので、アオサギはゆっくり移動しました。

アオサギの雌雄を判断するのは難しいらしいのですが、多分オスだと思います。頭の後ろから伸びる羽(冠羽)が立派ですよね。オスの成鳥の特徴の1つです。そして、くちばしに注目です。少し赤みを帯びているのが分るでしょうか?これは婚姻色で、これからもっと赤くなるようです。後肢(足)も赤くなるとのことで、確かに赤いですよね。これは分かりやすい。

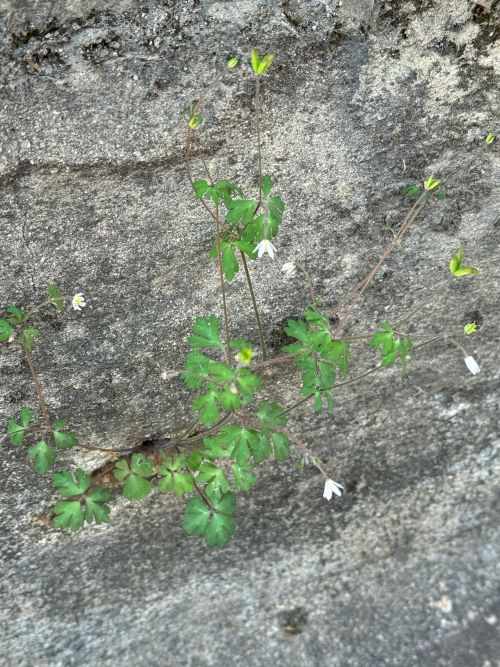

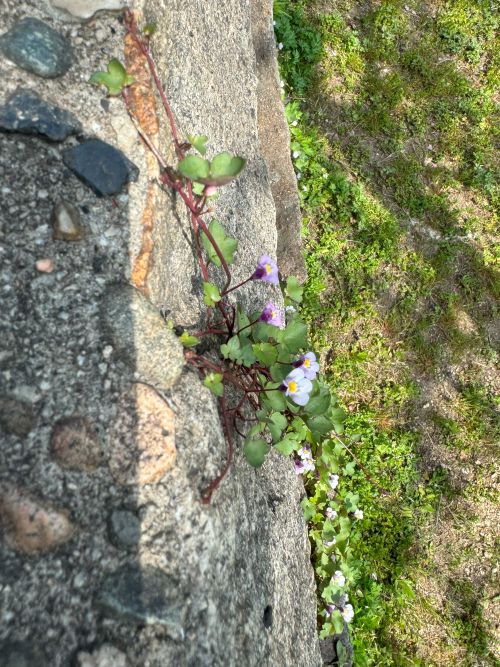

阿智神社付近で見つけました👇

ヤマガラという野鳥です。それほど珍しい鳥ではないですが、生息数は減少傾向にあるようです。学習能力が高く、江戸時代には盛んに芸を披露していたそうですョ。最もよく知られる芸は、「おみくじを引く」というおみくじ芸。他にも「かるたとり」や「輪ぬけ」等、芸達者の小鳥ヤマガラだったようですね。 ちなみに鳥獣保護法や自然保護運動の高まりにより、芸は次第に姿を消して行きました。

おみくじを引く小鳥というイメージの強かったヤマガラを、阿智神社付近で見かけることが出来て良かったです。思ったより凄い野鳥でした(^.^)

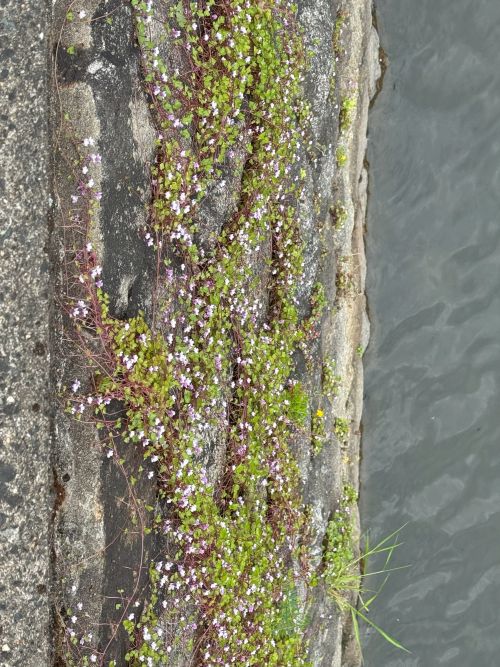

鳥のさえずりが聞こえたのでキョロキョロしていたら、

倉敷川沿いの柳の陰から「ハクセキレイ」が現れました。結構大きな鳴き声で、かわいく「チュンチュン」ではなく、「キーッ、キーッ」と筆者には聞こえました。人通りもあり周りはざわざわしていたにも関わらずしっかり聞こえて、何事?!って感じでした。

そして、今日の白鳥です。

メスは巣の中で眠っていました。

どうなんでしょうねぇ…。